부동산 법정지상권의 주요쟁점에 관한 고찰-2023-박규태 전해정

| ** 상명대학교 일반대학원 부동산학과 박사과정(제1저자) ** 상명대학교 일반대학원 부동산학과 교수(교신저자) |

[목 차]

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 이론 및 선행연구 고찰

Ⅲ. 법정지상권에 대한 쟁점

Ⅳ. 법정지상권의 쟁점 사항에 대한 개선방안

Ⅴ. 결론

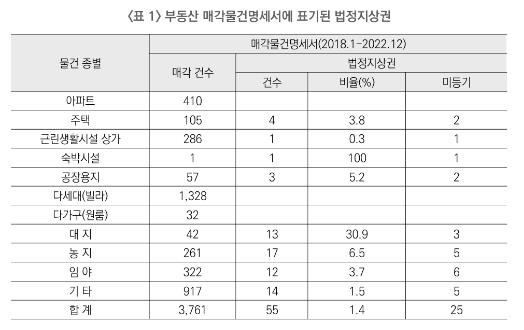

| [요 약] 본 연구는 법정지상권과 관습법상 법정지상권이 도입되어 지나치게 토지소유권을 제한하는 등의 문제점이 나타나는 점에 착안하여 2018년 1월부터 2022년 12월까지 수원 지방법원 성남지원에서 집행된 매각 물 3,761건과 관련된 법정지상권에 대한 사례연구와 문헌 고찰을 통해 주요 쟁점 사항을 살펴보고, 법정지상권의 개선방안에 관하여 연구하였다. 사례 분석 결과, 법정지상권은 대지, 농지, 임야 등에서 주로 발생하며 아파트 등 신축건물에서 발생하지 않으며, 미등기건물이나 무허가건물, 노후화된 주택 등에서 대부분 발생하고 있는데, 신축건물과 노후화 건물을 같이 취급하여 현실과 많은 괴리가 있는 것을 확인할 수 있었다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 첫째, 법정지상권을 건물의 가치를 고려하여 건물의 잔존기간을 산정하여 매각조건으로 정할 필요가 있으며, 둘째, 무허가건물에 대한 관습법상 법정지상권 제도를 적용할 필요가 없으며, 셋째, 관습법상 법정지상권을 지나치게 확대할 필요가 없으며, 넷째, 일괄경매 청구권을 완화해서 건물의 철거도 방지하고 원활한 경매가 이루어질 수 있도록 하여야 하며, 마지막으로 법정지상권 등기 명령 제도를 도입하여 법정지상권의 공시기능을 강화할 필요가 있다. |

Ⅰ. 서론

부동산은 활용을 통해 부가가치를 창출하는 사용가치와 소유를 통해 자산 가치를 증진하는 경제적 재화로 인식된다. 하지만 1970년 경제 성장기와 함께 부동산의 가격 상승은 부동산 활용보다 부동산 자산가치에 초점을 둔 투자가 지속해서 이어지고 있다. 가계 자산 전체에서 부동산이 차지하는 비중이 71.8%를 차지하는 등 가장 중요한 자산이며, 부동산 중 주택자산 비율이 42.5% 비중을 차지해 가계 자산의 부동산 편중은 심화하고 있다.

우리 「민법」은 부동산을 토지와 그 정착물로 규정하여, 토지와 건물을 각각 소유권의 객체로 인정하고 있다. 건물은 토지가 없으면 존립할 수 없고, 토지는 그 지상에 건물이 있으면 그 건물에 의하여 제한받게 된다.1)

| 1) 「민법」 제279조(지상권의 내용) |

| 제279조(지상권의 내용) 지상권자는 타인의 토지에 건물 기타 공작물이나 수목을 소유하기 위하여 그 토지를 사용하는 권리가 있다. 제280조(존속기간을 약정한 지상권) ①계약으로 지상권의 존속기간을 정하는 경우에는 그 기간은 다음 연한보다 단축하지 못한다. 1. 석조, 석회조, 연와조 또는 이와 유사한 견고한 건물이나 수목의 소유를 목적으로 하는 때에는 30년 2. 전호이외의 건물의 소유를 목적으로 하는 때에는 15년 3. 건물이외의 공작물의 소유를 목적으로 하는 때에는 5년 ②전항의 기간보다 단축한 기간을 정한 때에는 전항의 기간까지 연장한다. 제281조(존속기간을 약정하지 아니한 지상권) ①계약으로 지상권의 존속기간을 정하지 아니한 때에는 그 기간은 전조의 최단존속기간으로 한다. ②지상권설정당시에 공작물의 종류와 구조를 정하지 아니한 때에는 지상권은 전조제2호의 건물의 소유를 목적으로 한 것으로 본다. 제282조(지상권의 양도, 임대) 지상권자는 타인에게 그 권리를 양도하거나 그 권리의 존속기간 내에서 그 토지를 임대할 수 있다. 제283조(지상권자의 갱신청구권, 매수청구권) ①지상권이 소멸한 경우에 건물 기타 공작물이나 수목이 현존한 때에는 지상권자는 계약의 갱신을 청구할 수 있다. ②지상권설정자가 계약의 갱신을 원하지 아니하는 때에는 지상권자는 상당한 가액으로 전항의 공작물이나 수목의 매수를 청구할 수 있다. 제284조(갱신과 존속기간) 당사자가 계약을 갱신하는 경우에는 지상권의 존속기간은 갱신한 날로부터 제280조의 최단존속기간보다 단축하지 못한다. 그러나 당사자는 이보다 장기의 기간을 정할 수 있다. 제285조(수거의무, 매수청구권) ①지상권이 소멸한 때에는 지상권자는 건물 기타 공작물이나 수목을 수거하여 토지를 원상에 회복하여야 한다. ②전항의 경우에 지상권설정자가 상당한 가액을 제공하여 그 공작물이나 수목의 매수를 청구한 때에는 지상권자는 정당한 이유없이 이를 거절하지 못한다. 제286조(지료증감청구권) 지료가 토지에 관한 조세 기타 부담의 증감이나 지가의 변동으로 인하여 상당하지 아니하게 된 때에는 당사자는 그 증감을 청구할 수 있다. 제287조(지상권소멸청구권) 지상권자가 2년 이상의 지료를 지급하지 아니한 때에는 지상권설정자는 지상권의 소멸을 청구할 수 있다. 제288조(지상권소멸청구와 저당권자에 대한 통지) 지상권이 저당권의 목적인 때 또는 그 토지에 있는 건물, 수목이 저당권의 목적이 된 때에는 전조의 청구는 저당권자에게 통지한 후 상당한 기간이 경과함으로써 그 효력이 생긴다. 제289조(강행규정) 제280조 내지 제287조의 규정에 위반되는 계약으로 지상권자에게 불리한 것은 그 효력이 없다. 제289조의2(구분지상권) ①지하 또는 지상의 공간은 상하의 범위를 정하여 건물 기타 공작물을 소유하기 위한 지상권의 목적으로 할 수 있다. 이 경우 설정행위로써 지상권의 행사를 위하여 토지의 사용을 제한할 수 있다. ②제1항의 규정에 의한 구분지상권은 제3자가 토지를 사용ㆍ수익할 권리를 가진 때에도 그 권리자 및 그 권리를 목적으로 하는 권리를 가진 자 전원의 승낙이 있으면 이를 설정할 수 있다. 이 경우 토지를 사용ㆍ수익할 권리를 가진 제3자는 그 지상권의 행사를 방해하여서는 아니된다. [본조신설 1984. 4. 10.] |

건물을 소유하기 위해서는 그 토지를 사용할 수 있는 권원이 필요하며 지상권 규정을 두어, 당사자 약정으로 건물 기타의 공작물이나 수목을 소유하기 위하여 타인의 토지를 사용할 수 있도록 하고 있다.

지상권은 지상권 설정계약과 등기로 취득하는 것이 원칙이다. 하지만 토지와 건물이 각각 다른 사람에게 귀속하고, 당사자 사이에 지상권 설정의 기회가 없는 경우에는 건물소유자는 아무런 권리도 없이 타인의 토지를 사용하는 결과를 초래할 수 있다.2)

| 2) 김재형・곽윤직, 물권법(제8편). 박영사, 2015, p.306 |

토지와 건물의 소유자가 다르게 되면, 건물소유자는 토지소유자에 의해 건물의 철거를 요구받을 수 있어 건물의 존립을 보호하고 사회경제적 손실을 해소하기 위한 제도3)가 법정지상권과 관습법상 법정지상권이다. 이 제도가 도입된 지 오랜 시간이 경과 되어, 지나치게 토지소유권을 제한하는 등의 문제점이 나타나고 있다. 따라서 변화하고 발전된 현 사회에 성립요건과 내용이 부담이 아닌 필요성의 존재 여부를 연구해 볼 필요성이 존재한다. 이에 본 연구는 법원 판례와 경매 사례를 중심으로 법정지상권 및 관습법상 법정지상권 개선의 방향성을 제시하고자 한다.

| 3) 대법원 1966. 9. 6. 선고 65다2587판결“법정지상권을 저당물의 경매로 인하여 인정한 취지는 토지와 그 지상권물이 각기 다른 사람의 소유에 속하게 된 경우에 건물이 철거되는 것과 같은 사회경제적 손실을 방지하려는 공익상의 이유에 근거하는 것이다” 라고 한다. |

| [대법원 1966. 9. 6. 선고 65다2587 판결] 대지사용료 【판시사항】 법정지상권에 의한 지료를 결정함에 있어,민법 제366조의 법리를 오해한 위법이 있는 실례 【판결요지】 법정지상권을 인정하는 법의 취지가 저당물의 경매로 인하여 토지와 그 지상건물이 각 다른 사람의 소유에 속하게 된 경우에 건물이 철거되는 것과 같은 사회경제적 손실을 방지하려는 공익상 이유에 근거하는 것이고 당사자의 어느 한편의 이익을 보호하려는데 있는 것이 아니므로 법원이 그 자료를 정함에 있어서는 법정지상권설정 당시의 제반사정을 참작하고 또 당사자 쌍방의 이익을 조화하여 어느 한편에 부당하게 불이익 또는 이익을 주는 결과가 되어서는 안될 것이다. 그런데 원심은 다른 특수사정이 있음에 대한 아무런 설명도 없이 법정지상권으로 인하여 소유권이 제한을 받는다는 이유로서 일반임대료의 반액에도 미달하는 금액으로서 본건 토지의 지료로 정한다고 판시하였음은 부당하게 토지소유자에게 불이익을 주는 것으로서 원심판결은 본조의 법리를 오해하였다고 할 것이다. 【참조조문】 민법 제366조 【전문】 【원고, 상고인】 강0홍 【피고, 피상고인】 김0림 【원심판결】 제1심 광주지원, 제2심 광주고등 1965. 11. 17. 선고 65나139 판결 【주 문】 원판결중 원고패소부분을 파기하고, 이를 광주고등법원에 환송한다. 피고의 상고로 인하여 생긴 소송비용은 피고의 부담으로 한다. 【이 유】 (1) 먼저 원고의 상고이유에 대하여 판단 한다. 원심은, 증거에 의하여 본건토지 44평에 대한 1963.12.1. 현재의 일반시중 임대료가 한달에 금 22,000원 정도인 사실 및 본건토지가 상점대지로서 다른 대지에 비하여 2배이상의 가격이 있고, 또 그 주위는 상가의 요지인 사실을 인정하면서, 다만, 법정지상권에 의하여 소유권의 제한을 받는다는 이유로써, 본건 토지에 대한 일반임대료 월 22,000원보다 훨씬 저렴한 월 10,000원이 본건 토지에 설정된 법정지상권에 대한 상당한 지료라고 판시하였다. 그러나, 위와 같은 판시는 그 이론적 근거가 무엇인지 분명하지 않을뿐 아니라, 원래 법정지상권을 인정한 법의취지가 저당물의 경매로 인하여, 토지와 그 지상건물이 각 다른사람의 소유에 속하게 된 경우에 건물이 철거되는 것과 같은 사회경제적 손실을 방지하려는 공익상 이유에 근거하는 것이고, 당사자의 어느 한편의 이익을 보호하려는데 있는 것이 아니므로, 법원이 그 지료를 정함에 있어서는 법정지상권 설정당시의 제반사정을 참작하고, 또 당사자쌍방의 이익을 조화하여, 어느 한편에 부당하게 불이익 또는 이익을 주는 결과가 되어서는 안될것이다. 그런데, 원심은 다른 특수사정이 있음에 대한 아무런 이유설명도 없이 다만 법정지상권으로 인하여 소유권이 제한을 받는다는 이유로써, 일반 임대료의 반액에도 미달하는 금액으로써 본건토지의 지료로 정한다고 판시하였음은, 부당하게 토지소유자에게 불이익을 주는 것으로서, 원심판결은 민법 제366조의 법리를 오해하였거나, 이유불비의 잘못이 있다고 할 것이다. 논지 이유있다. (2) 다음 피고의 상고이유에 대하여 판단한다. 원심이 취사한 각 증거내용을 기록에 의하여 잘 살펴보아도, 그 증거취사에 어떠한 잘못이 있다고 할 수 없다. 논지는 독자적인 견해로써 원심판결을 비난하는것에 불과하므로 채용할수 없다. 따라서, 관여법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법원판사 이영섭(재판장) 방준경 홍순엽 양회경 |

| [대법원 1995. 9. 15. 선고 94다61144 판결] 지료등 【판시사항】 가. 타인의 토지 위에 권한 없이 건물을 소유하고 있는 자가 반환할 차임 상당액의 부당이득을 산정함에 있어, 그 건물이 존재하는 사정을 참작할 것인지 여부 나. 법정지상권자가 지급할 지료를 산정함에 있어, 그 건물이 건립되어 있어 토지 소유권이 제한받는 사정을 참작하여야 하는지 여부 다. 법정지상권이 있는 건물의 양수인이 대지의 점거사용으로 얻은 실질적 이득을 대지 소유자에게 부당이득으로 반환해야 하는지 여부 【판결요지】 가. 타인 소유의 토지 위에 소재하는 건물의 소유자가 법률상 원인 없이 토지를 점유함으로 인하여 토지의 소유자에게 반환하여야 할 토지의 차임에 상당하는 부당이득 금액을 산정하는 경우에, 특별한 사정이 없는 한 토지 위에 건물이 소재함으로써 토지의 사용권이 제한을 받는 사정은 참작할 필요가 없다. 나. 법정지상권자가 지급할 지료를 정함에 있어서 법정지상권 설정 당시의 제반 사정을 참작하여야 하나, 법정지상권이 설정된 건물이 건립되어 있음으로 인하여 토지의 소유권이 제한을 받는 사정은 참작·평가하여서는 안된다. 다. 법정지상권이 있는 건물의 양수인으로서 장차 법정지상권을 취득할 지위에 있어 대지소유자의 건물철거나 대지인도 청구를 거부할 수 있는 지위에 있는 자라고 할지라도, 그 대지의 점거사용으로 얻은 실질적 이득은 이로 인하여 대지소유자에게 손해를 끼치는 한에 있어서는 부당이득으로서 이를 대지소유자에게 반환할 의무가 있다. 【참조조문】 가.나.다. 민법 제741조 나.다. 민법 제366조 【참조판례】 가. 대법원 1962.5.31.선고 62다80 판결(집10②민,401), 1992.6.23. 선고 91다40177 판결(공1992,2242) / 나. 대법원 1966.9.6. 선고 65다2587 판결(집14(3),민4), 1975.12.23. 선고 75다2066 판결(공1976,8868), 1989.8.8. 선고 88다카18504 판결(공1989,1346) / 다. 대법원 1988.10.24. 선고 87다카1604 판결(공1988,1463), 1992.4.10. 선고 91다45356 판결(공1992,1547) 【전문】 【원고, 상고인 겸 피상고인】 대한민국 【피고, 피상고인겸 상고인】 창원산업 주식회사 소송대리인 변호사 하양명 【원심판결】 서울고등법원 1994.11.9. 선고 93나47068 판결 【주 문】 원심판결 중 원고 패소 부분을 파기하고 이 부분 사건을 서울고등법 원에 환송한다. 피고의 상고를 기각한다. 상고기각 부분의 상고비용은 피고의 부담으로 한다. 【이 유】 1. 원고의 상고이유를 판단한다. 원심판결 이유에 의하면 원심은, 원래 이 사건 대지 및 건물의 소유자이던 소외인이 이 사건 대지만을 원고에게 양도하여 이 사건 대지와 건물이 각 그 소유자를 달리하게 됨으로써 위 소외인은 이 사건 대지에 관하여 이 사건 건물의 소유를 위한 법정지상권을 취득하였고, 그 뒤 위 소외인이 이 사건 건물을 그 법정지상권과 함께 피고에게 양도하였으므로, 피고는 위 소외인에 대하여 이 사건 대지에 관한 지상권이전등기의 절차 이행 뿐만 아니라 위 등기청구권의 보전을 위하여 위 소외인을 대위하여 원고에게 위 소외인 앞으로 이 사건 대지에 관한 지상권설정등기의 절차 이행까지도 구할 수 있고, 원고는 이러한 지상권의 부담을 수인하여야 하며 신의칙상 이 사건 대지의 소유권자임을 내세워 이 사건 건물의 철거나 그 부지의 인도를 구할 수도 없다고 할 것이니, 결국 위와 같은 사정 하에서 피고가 이 사건 대지를 점유, 사용함으로 인한 차임 상당의 부당이득금액은 이 사건 대지의 용도가 이 사건 건물의 부지로 제한됨을 전제로 한, 즉 이 사건 건물의 소유를 목적으로 한 지상권이 설정된 경우의 그 지료에 준한 차임 상당액이라고 하여, 피고에게 위와 같은 제한이 없는 상태하에서의 정상 차임보다 30%정도 감액된 차임 상당액의 반환을 명하고 있다. 그러나 일반적으로 타인 소유의 토지 위에 소재하는 건물의 소유자가 법률상 원인 없이 토지를 점유함으로 인하여 토지의 소유자에게 반환하여야 할 토지의 차임에 상당하는 부당이득금액을 산정하는 경우에 특별한 사정이 없는 한 토지 위에 건물이 소재함으로써 토지의 사용권이 제한을 받는 사정은 참작할 필요가 없고(대법원 1992.6.23.선고 91다40177 판결 참조), 또 법원은 법정지상권자가 지급할 지료를 정함에 있어서 법정지상권 설정 당시의 제반 사정을 참작하여야 하나 법정지상권이 설정된 건물이 건립되어 있음으로 인하여 토지의 소유권이 제한을 받는 사정은 이를 참작하여 평가하여서는 안된다고 할 것이다(대법원 1966.9.6.선고 65다2587 판결; 1975.12.23.선고 75다2066 판결; 1989.8.8.선고 88다카18504 판결 등 참조). 이 사건에서 원심이 확정한 바에 의하더라도 피고는 아직 법정지상권을 취득하지는 아니하였으나 원고에 대하여는 법정지상권의 취득자인 위 소외인을 대위하여 위 소외인에게 법정지상권설정등기 절차이행을, 그리고 위 소외인에 대하여는 위 법정지상권이전등기 절차 이행을 각 청구할 수 있고, 대지소유자인 원고는 이와 같은 지상권의 부담을 용인하여야 할 처지여서 건물소유자인 피고에 대하여 건물의 철거나 부지의 인도를 구할 수 없다는 것인바, 그렇다면 피고로서는 실질적으로 법정지상권을 취득한 자와 동일한 지위에서 자신을 위하여 어떠한 제한이나 하자도 없는 토지를 직접적으로 완전하게 사용하고 있을 뿐이고 피고 소유의 이 사건 건물 말고 다른 건물이 건립되어 있는 상태의 토지를 사용하고 있는 것은 아니므로, 피고가 반환하여야 할 부당이득액은 아무런 제한 없이 원고 소유의 토지를 사용함으로써 얻는 이익에 상당하는 대가라고 봄이 상당하다 할 것이다. 그럼에도 불구하고 원심이 그 설시와 같은 이유만으로 피고는 이 사건 대지의 소유권이 지상 건물의 소유를 위한 법정지상권에 의하여 제한되는 사정을 참작하여 감액한 차임 상당액만을 반환할 의무가 있다고 판단한 것은 부당이득금액의 산정에 관한 법리를 오해한 위법이 있고, 이러한 위법은 판결에 영향을 미쳤다 할 것이므로, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다. 2. 피고의 상고이유를 판단한다. 법정지상권이 있는 건물의 양수인으로서 장차 법정지상권을 취득할 지위에 있어 대지소유자의 건물철거나 대지인도청구를 거부할 수 있는 지위에 있는 자라고 할지라도 그 대지의 점거사용으로 얻은 실질적 이득은 이로 인하여 대지 소유자에게 손해를 끼치는 한에 있어서는 부당이득으로서 이를 대지소유자에게 반환할 의무가 있다고 할 것이고(대법원 1988.10.24.선고 87다카1604 판결 참조), 타인 소유의 토지 위에 권한 없이 건물을 소유하고 있는 자는 그 자체로써 특별한 사정이 없는 한 법률상 원인 없이 타인의 재산으로 인하여 토지의 차임에 상당하는 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 동액 상당의 손해를 주고 있다고 보아야 할 것이므로(대법원 1962.5.31. 선고 62다80 판결 참조), 이와 같은 취지의 원심의 판단은 옳고 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 위법이 있다고 할 수 없으며, 피고가 이 사건 건물을 관리하면서 현실적으로 취득한 수입을 기준으로 하여 부당이득의 반환 범위를 정하여야 한다는 상고이유의 주장은 독자적 견해에 불과하여 받아들일 수 없다. 그리고 일건 기록을 자세히 살펴보아도 소외인이 원고에게 이 사건 대지를 증여한 의사표시를 취소하였으니 원고는 이 사건 대지의 적법한 소유자가 아니라는 주장을 피고가 사실심에서 제기한 흔적을 찾아볼 수 없고, 또 원심의 설시 이유를 전체적으로 검토하여 보면, 위 소외인이 원고에 대하여 취득한 관습법상의 법정지상권은 지료의 부담이 없는 무상의 지상권이고 그 승계인인 피고도 지료의 지급의무가 없는 법정지상권을 승계하였다는 피고의 주장을 배척하는 취지가 포함되어 있음이 분명하므로, 원심판결에 위 각 점에 관한 판단유탈의 위법이 있다는 상고이유의 주장도 이유 없다. 3. 그러므로 원심판결 중 원고 패소 부분을 파기하고 이 부분 사건을 다시 심리 판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하고, 피고의 상고는 이를 기각하기로 관여 법관들의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다. 대법관 박만호(재판장) 박준서 김형선(주심) 이용훈 |

| [대법원 1999. 11. 23. 선고 99다52602 판결] 부당이득금등 【판시사항】 토지에 저당권을 설정할 당시 그 지상에 건물이 존재하였고 그 양자가 동일인의 소유였다가 그 후 저당권의 실행으로 토지가 낙찰되기 전에 건물이 제3자에게 양도된 경우, 건물을 양수한 제3자가 법정지상권을 취득하는지 여부(적극) 【판결요지】 토지에 저당권을 설정할 당시 토지의 지상에 건물이 존재하고 있었고 그 양자가 동일 소유자에게 속하였다가 그 후 저당권의 실행으로 토지가 낙찰되기 전에 건물이 제3자에게 양도된 경우, 민법 제366조 소정의 법정지상권을 인정하는 법의 취지가 저당물의 경매로 인하여 토지와 그 지상 건물이 각 다른 사람의 소유에 속하게 된 경우에 건물이 철거되는 것과 같은 사회경제적 손실을 방지하려는 공익상 이유에 근거하는 점, 저당권자로서는 저당권설정 당시에 법정지상권의 부담을 예상하였을 것이고 또 저당권설정자는 저당권설정 당시의 담보가치가 저당권이 실행될 때에도 최소한 그대로 유지되어 있으면 될 것이므로 위와 같은 경우 법정지상권을 인정하더라도 저당권자 또는 저당권설정자에게는 불측의 손해가 생기지 않는 반면, 법정지상권을 인정하지 않는다면 건물을 양수한 제3자는 건물을 철거하여야 하는 손해를 입게 되는 점 등에 비추어 위와 같은 경우 건물을 양수한 제3자는 민법 제366조 소정의 법정지상권을 취득한다. 【참조조문】 민법 제366조 【참조판례】 대법원 1966. 9. 6. 선고 65다2587 판결(집14-3, 민4),대법원 1993. 6. 25. 선고 92다20330 판결(공1993하, 2098), 대법원 1994. 11. 22. 선고 94다5458 판결(공1995상, 62),대법원 1995. 12. 11.자 95마1262 결정(공1996상, 348) 【전문】 【원고,상고인】 【피고,피상고인】 【원심판결】 춘천지법 1999. 8. 13. 선고 99나1936 판결 【주문】 상고를 기각한다. 상고비용은 원고의 부담으로 한다. 【이유】 상고이유를 본다. 1. 토지에 저당권을 설정할 당시 토지의 지상에 건물이 존재하고 있었고 그 양자가 동일 소유자에게 속하였다가 그 후 저당권의 실행으로 토지가 낙찰되기 전에 건물이 제3자에게 양도된 경우, 민법 제366조 소정의 법정지상권을 인정하는 법의 취지가 저당물의 경매로 인하여 토지와 그 지상 건물이 각 다른 사람의 소유에 속하게 된 경우에 건물이 철거되는 것과 같은 사회경제적 손실을 방지하려는 공익상 이유에 근거하는 점(대법원 1966. 9. 6. 선고 65다2587 판결 참조), 저당권자로서는 저당권설정 당시에 법정지상권의 부담을 예상하였을 것이고 또 저당권설정자는 저당권설정 당시의 담보가치가 저당권이 실행될 때에도 최소한 그대로 유지되어 있으면 될 것이므로 위와 같은 경우 법정지상권을 인정하더라도 저당권자 또는 저당권설정자에게는 불측의 손해가 생기지 않는 반면, 법정지상권을 인정하지 않는다면 건물을 양수한 제3자는 건물을 철거하여야 하는 손해를 입게 되는 점 등에 비추어 위와 같은 경우 건물을 양수한 제3자는 민법 제366조 소정의 법정지상권을 취득한다고 봄이 상당하다. 2. 원심판결 이유 및 기록에 의하면, 이 사건 토지와 그 지상 건물인 이 사건 건물은, 이 사건 토지에 관하여 1995. 7. 4. 소외 1의 명의로 이 사건 근저당권의 설정등기가 경료될 당시 모두 소외 2의 소유이었던 사실(토지는 1982. 11. 15., 건물은 1984. 3. 13. 각 소외 2의 명의로 소유권이전등기가 경료되었다.), 이 사건 토지에 관하여 근저당권자인 소외 1의 경매신청으로 1997. 6. 3. 임의경매의 기입등기가 경료되고, 1997. 11. 19. 원고가 낙찰을 받아 그 대금을 납부하여 1997. 12. 23. 원고의 명의로 이 사건 토지에 관한 소유권이전등기가 경료된 사실, 그런데 소외 2는 1997. 10. 14. 이 사건 건물을 피고에게 양도하여 1997. 10. 15. 피고의 명의로 이 사건 건물에 관한 소유권이전등기가 경료된 사실을 인정할 수 있는바, 사실관계가 위와 같다면, 위에서 본 법리에 비추어 피고는 원고가 이 사건 토지를 낙찰받음으로써 민법 제366조 소정의 법정지상권을 취득하였다고 할 것이다. 위와 같은 취지의 원심 판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 지적하는 바와 같은 법정지상권, 물권의 우선순위, 압류의 효력과 경매의 삭제적 효력 등에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 상고이유의 주장은 이유 없다. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 유지담(재판장) 지창권 신성택(주심) 서성 |

본 연구의 법정지상권 사례의 시간적 범위는 2018년 1월부터 2022년 12월까지 5년 간으로 한정하였고 공간적 범위는 수원 지방법원 성남지원에서 관할하는 연구의 시간적 범위 내 집행된 물건 중 ‘매각물건명세서’에 표기된 법정지상권으로 한정한다. 성남지원이 관할하는 지역은 성남시 92만 명, 광주시 39만 명, 하남시 32만 명 거주로 약 163만 명의 인구가 거주하는 도농복합지역으로서 표본으로 삼기에 적합하여 선택하였으며, 총 3,761건 표본을 추출하였다. 본 연구의 방법은 법정지상권의 개념에 대한 이론적 고찰을 한 후에 단행본, 학술논문, 법원 경매 자료, 통계자료 등의 문헌조사와 사례연구를 하였다.

본 연구의 구성은 2장은 이론과 선행연구에 대해서 살펴보고, 연구의 차별성을 밝히고자 한다. 3장은 사례연구와 판례, 문헌 고찰을 통해 법정지상권에 대한 주요 쟁점 사항을 검토하고, 4장에서 법정지상권의 개선방안을 제시하고자 한다. 마지막 5장은 연구 결과를 요약하고 시사점을 제시하고자 한다.

| [대법원 1999. 11. 23. 선고 99다52602 판결] 부당이득금등 【판시사항】 토지에 저당권을 설정할 당시 그 지상에 건물이 존재하였고 그 양자가 동일인의 소유였다가 그 후 저당권의 실행으로 토지가 낙찰되기 전에 건물이 제3자에게 양도된 경우, 건물을 양수한 제3자가 법정지상권을 취득하는지 여부(적극) 【판결요지】 토지에 저당권을 설정할 당시 토지의 지상에 건물이 존재하고 있었고 그 양자가 동일 소유자에게 속하였다가 그 후 저당권의 실행으로 토지가 낙찰되기 전에 건물이 제3자에게 양도된 경우, 민법 제366조 소정의 법정지상권을 인정하는 법의 취지가 저당물의 경매로 인하여 토지와 그 지상 건물이 각 다른 사람의 소유에 속하게 된 경우에 건물이 철거되는 것과 같은 사회경제적 손실을 방지하려는 공익상 이유에 근거하는 점, 저당권자로서는 저당권설정 당시에 법정지상권의 부담을 예상하였을 것이고 또 저당권설정자는 저당권설정 당시의 담보가치가 저당권이 실행될 때에도 최소한 그대로 유지되어 있으면 될 것이므로 위와 같은 경우 법정지상권을 인정하더라도 저당권자 또는 저당권설정자에게는 불측의 손해가 생기지 않는 반면, 법정지상권을 인정하지 않는다면 건물을 양수한 제3자는 건물을 철거하여야 하는 손해를 입게 되는 점 등에 비추어 위와 같은 경우 건물을 양수한 제3자는 민법 제366조 소정의 법정지상권을 취득한다. 【참조조문】 민법 제366조 【참조판례】 대법원 1966. 9. 6. 선고 65다2587 판결(집14-3, 민4),대법원 1993. 6. 25. 선고 92다20330 판결(공1993하, 2098), 대법원 1994. 11. 22. 선고 94다5458 판결(공1995상, 62),대법원 1995. 12. 11.자 95마1262 결정(공1996상, 348) 【전문】 【원고,상고인】 【피고,피상고인】 【원심판결】 춘천지법 1999. 8. 13. 선고 99나1936 판결 【주문】 상고를 기각한다. 상고비용은 원고의 부담으로 한다. 【이유】 상고이유를 본다. 1. 토지에 저당권을 설정할 당시 토지의 지상에 건물이 존재하고 있었고 그 양자가 동일 소유자에게 속하였다가 그 후 저당권의 실행으로 토지가 낙찰되기 전에 건물이 제3자에게 양도된 경우, 민법 제366조 소정의 법정지상권을 인정하는 법의 취지가 저당물의 경매로 인하여 토지와 그 지상 건물이 각 다른 사람의 소유에 속하게 된 경우에 건물이 철거되는 것과 같은 사회경제적 손실을 방지하려는 공익상 이유에 근거하는 점(대법원 1966. 9. 6. 선고 65다2587 판결 참조), 저당권자로서는 저당권설정 당시에 법정지상권의 부담을 예상하였을 것이고 또 저당권설정자는 저당권설정 당시의 담보가치가 저당권이 실행될 때에도 최소한 그대로 유지되어 있으면 될 것이므로 위와 같은 경우 법정지상권을 인정하더라도 저당권자 또는 저당권설정자에게는 불측의 손해가 생기지 않는 반면, 법정지상권을 인정하지 않는다면 건물을 양수한 제3자는 건물을 철거하여야 하는 손해를 입게 되는 점 등에 비추어 위와 같은 경우 건물을 양수한 제3자는 민법 제366조 소정의 법정지상권을 취득한다고 봄이 상당하다. 2. 원심판결 이유 및 기록에 의하면, 이 사건 토지와 그 지상 건물인 이 사건 건물은, 이 사건 토지에 관하여 1995. 7. 4. 소외 1의 명의로 이 사건 근저당권의 설정등기가 경료될 당시 모두 소외 2의 소유이었던 사실(토지는 1982. 11. 15., 건물은 1984. 3. 13. 각 소외 2의 명의로 소유권이전등기가 경료되었다.), 이 사건 토지에 관하여 근저당권자인 소외 1의 경매신청으로 1997. 6. 3. 임의경매의 기입등기가 경료되고, 1997. 11. 19. 원고가 낙찰을 받아 그 대금을 납부하여 1997. 12. 23. 원고의 명의로 이 사건 토지에 관한 소유권이전등기가 경료된 사실, 그런데 소외 2는 1997. 10. 14. 이 사건 건물을 피고에게 양도하여 1997. 10. 15. 피고의 명의로 이 사건 건물에 관한 소유권이전등기가 경료된 사실을 인정할 수 있는바, 사실관계가 위와 같다면, 위에서 본 법리에 비추어 피고는 원고가 이 사건 토지를 낙찰받음으로써 민법 제366조 소정의 법정지상권을 취득하였다고 할 것이다. 위와 같은 취지의 원심 판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 지적하는 바와 같은 법정지상권, 물권의 우선순위, 압류의 효력과 경매의 삭제적 효력 등에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 상고이유의 주장은 이유 없다. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 유지담(재판장) 지창권 신성택(주심) 서성 |

| [대법원 2003. 12. 18. 선고 98다43601 전원합의체 판결] 건물철거등 【판시사항】 [1] 동일인 소유의 토지와 그 지상 건물에 관하여 공동저당권이 설정된 후 그 건물이 철거되고 다른 건물이 신축된 경우, 저당물의 경매로 인하여 토지와 신축건물이 서로 다른 소유자에게 속하게 되면 민법 제366조 소정의 법정지상권이 성립하는지 여부(소극) [2] 건물 건축 도급계약에 있어서 건물 소유권의 귀속관계 【판결요지】 [1] [다수의견] 동일인의 소유에 속하는 토지 및 그 지상 건물에 관하여 공동저당권이 설정된 후 그 지상 건물이 철거되고 새로 건물이 신축된 경우에는 그 신축건물의 소유자가 토지의 소유자와 동일하고 토지의 저당권자에게 신축건물에 관하여 토지의 저당권과 동일한 순위의 공동저당권을 설정해 주는 등 특별한 사정이 없는 한 저당물의 경매로 인하여 토지와 그 신축건물이 다른 소유자에 속하게 되더라도 그 신축건물을 위한 법정지상권은 성립하지 않는다고 해석하여야 하는바, 그 이유는 동일인의 소유에 속하는 토지 및 그 지상 건물에 관하여 공동저당권이 설정된 경우에는, 처음부터 지상 건물로 인하여 토지의 이용이 제한 받는 것을 용인하고 토지에 대하여만 저당권을 설정하여 법정지상권의 가치만큼 감소된 토지의 교환가치를 담보로 취득한 경우와는 달리, 공동저당권자는 토지 및 건물 각각의 교환가치 전부를 담보로 취득한 것으로서, 저당권의 목적이 된 건물이 그대로 존속하는 이상은 건물을 위한 법정지상권이 성립해도 그로 인하여 토지의 교환가치에서 제외된 법정지상권의 가액 상당 가치는 법정지상권이 성립하는 건물의 교환가치에서 되찾을 수 있어 궁극적으로 토지에 관하여 아무런 제한이 없는 나대지로서의 교환가치 전체를 실현시킬 수 있다고 기대하지만, 건물이 철거된 후 신축된 건물에 토지와 동순위의 공동저당권이 설정되지 아니 하였는데도 그 신축건물을 위한 법정지상권이 성립한다고 해석하게 되면, 공동저당권자가 법정지상권이 성립하는 신축건물의 교환가치를 취득할 수 없게 되는 결과 법정지상권의 가액 상당 가치를 되찾을 길이 막혀 위와 같이 당초 나대지로서의 토지의 교환가치 전체를 기대하여 담보를 취득한 공동저당권자에게 불측의 손해를 입게 하기 때문이다. [반대의견] 민법 제366조가 법정지상권제도를 규정하는 근본적 취지는 저당물의 경매로 인하여 토지와 그 지상건물이 다른 사람의 소유에 속하게 된 경우에 건물이 철거됨으로써 생길 수 있는 사회경제적 손실을 방지하려는 공익상 이유에 있는 것이지 당사자 어느 한편의 이익을 보호하려는 데 있는 것이 아니고, 법정지상권은 저당권설정 당사자의 의사와 관계없이 객관적 요건만으로써 그 성립이 인정되는 법정물권인바, 저당권자가 그 설정 당시 가졌던 '기대'가 어떤 것이었느냐에 의하여 법정지상권의 성립 여부를 달리 판단하는 다수의견은 법정지상권 성립요건의 객관성 및 강제성과 조화되기 어렵고, 토지와 건물 양자에 대하여 공동으로 저당권이 설정된 경우, 원칙적으로 그 공동저당권자가 토지에 관하여 파악하는 담보가치는 법정지상권의 가치가 제외된 토지의 가치일 뿐이고, 건물에 관하여 파악하는 담보가치는 건물 자체의 가치 외에 건물의 존속에 필요한 법정지상권의 가치가 포함된 것이며, 법정지상권은 그 성질상 건물에 부수하는 권리에 불과하므로 구건물이 멸실되거나 철거됨으로써 건물저당권 자체가 소멸하면, 공동저당권자는 건물 자체의 담보가치는 물론 건물저당권을 통하여 파악하였던 법정지상권의 담보가치도 잃게 되고, 이에 따라 토지 소유자는 건물저당권의 영향에서 벗어나게 된다고 보는 것이 논리적으로 합당하다. 그러므로 토지 소유자는 그 소유권에 기하여 토지 위에 신건물을 재축할 수 있고, 그 후 토지저당권이 실행되면 신건물을 위한 법정지상권이 성립하며, 다만 그 내용이 구건물을 기준으로 그 이용에 일반적으로 필요한 범위로 제한됨으로써 공동저당권자가 원래 토지에 관하여 파악하였던 담보가치, 즉 구건물을 위한 법정지상권 가치를 제외한 토지의 담보가치가 그대로 유지된다고 보아야 하고, 이것이 바로 가치권과 이용권의 적절한 조절의 모습이다. [다수의견쪽 보충의견] 민법 제366조가 '저당물의 경매로 인하여 토지와 그 지상건물이 다른 소유자에게 속한 경우'라고 규정하여, 마치 경매 당시에 건물이 존재하기만 하면 법정지상권이 성립할 수 있는 것처럼 규정하고 있지만 위 조문의 해석상 법정지상권이 성립하기 위하여 저당권설정 당시 토지상에 건물이 존재하여야 하고, 따라서 나대지에 저당권설정 후 설정자가 그 지상에 건물을 신축 후 경매로 토지와 건물의 소유자가 달라진 경우에는 그 신축건물을 위한 법정지상권의 성립을 부정하는 것이 판례·통설인바, 이는 이러한 경우에도 건물보호라는 공익적 요청을 고려하여 법정지상권의 성립을 허용하면 당초 건물 없는 토지의 교환가치를 기대한 저당권자의 기대 내지 의사에 반하기 때문에 이러한 당사자의 의사를 고려한 것으로 볼 수 있고, 이를 미루어 보아 법정지상권제도가 당사자의 의사를 전혀 도외시한 채 건물보호라는 공익적 요청에 의한 것이라고만 할 수는 없으며, 단독저당, 공동저당 어느 경우나 원칙적으로 저당권설정 당시 존재하던 건물이 헐린 후 재축된 신건물에 대하여는 물권법정주의의 원칙상 법정지상권이 성립될 수 없지만 예외적으로 그 성립을 인정하여도 저당권자의 의사 내지 기대에 반하지 아니하는 경우(단독저당이 여기에 해당한다)에 국한하여 건물보호를 위하여 법정지상권의 성립범위를 확장해석하는 것은 법정지상권의 성립요건의 객관성이나 강제성과는 관련이 없다. [2] 일반적으로 자기의 노력과 재료를 들여 건물을 건축한 사람이 그 건물의 소유권을 원시취득하는 것이지만, 도급계약에 있어서는 수급인이 자기의 노력과 재료를 들여 건물을 완성하더라도 도급인과 수급인 사이에 도급인 명의로 건축허가를 받아 소유권보존등기를 하기로 하는 등 완성된 건물의 소유권을 도급인에게 귀속시키기로 합의한 것으로 보일 경우에는 그 건물의 소유권은 도급인에게 원시적으로 귀속된다. 【참조조문】 [1]민법 제366조 [2]민법 제664조 【참조판례】[1]대법원 1990. 7. 10. 선고 90다카6399 판결(공1990, 1690)(변경), 대법원 1992. 6. 26. 선고 92다9388 판결(공1992, 2271)(변경), 대법원 1993. 6. 25. 선고 92다20330 판결(공1993하, 2098)(변경),대법원 2000. 12. 12. 선고 2000다19007 판결(변경), 대법원 2001. 3. 13. 선고 2000다48517, 48524, 48531 판결(공2001, 871)(변경) /[2] 대법원 1990. 4. 24. 선고 89다카18884 판결(공1990, 1135),대법원 1992. 3. 27. 선고 91다34790 판결(공1992, 1385) 【전문】 【원고,상고인겸피상고인】 석관동에이(A)지구 재건축조합 (소송대리인 변호사 장희목) 【피고,피상고인】 백0호 【피고,피상고인겸상고인】 서0문 【원심판결】 서울고법 1998. 7. 14. 선고 97나1176 판결 【주문】 원심판결을 전부 파기하고, 사건을 서울고등법원에 환송한다. 【이유】 1. 원심의 판단 가. 원심은 그 판시 증거들을 종합하여, 이 사건 대지 위에는 단층주택이 건축되어 있었는데, 위 대지 및 단층주택을 매수하여 소유권을 취득한 피고 백재호는 1989. 2. 11. 위 대지 및 단층주택을 공동담보로 제공하여 개봉단위농업협동조합 앞으로 근저당권설정등기를 마쳐 주었다가, 그 후 1991. 12. 5. 위 근저당권의 실행에 의하여 위 대지 및 단층주택에 관한 임의경매절차가 개시된 사실, 그런데 피고 백재호는 그 전인 1991. 9. 30.경 피고 서성문에게 위 단층주택의 철거와 이 사건 3층 주택의 신축공사를 도급주었는데, 피고 서성문은 1991. 10.경 위 단층주택을 철거하고 이 사건 3층 주택(이하 '이 사건 신축건물'이라 한다)의 신축공사를 시행하여 1992. 3.경 완공하였으나, 준공검사를 받지는 못하고 있고, 이 사건 신축건물은 피고들이 일부씩 나누어 점유하고 있는 사실, 한편, 위 임의경매절차에서는 위 단층주택이 이미 철거되었다는 이유로 위 단층주택에 대한 경매절차는 취소되고, 이 사건 대지에 대한 경매절차만이 속행되어 1992. 4. 23. 김영숙이 이 사건 대지를 경락받은 사실, 그 후 이 사건 대지의 소유권은 위 김영숙으로부터 유춘자를 거쳐 1994. 10. 11. 원고에게로 순차 이전된 사실, 원고는 1994. 9. 6. 피고 서성문으로부터 이 사건 신축건물을 대금 1억 3,800만 원에 매수하기로 약정하고 계약금 2,000만 원을 피고 서성문에게 지급한 후, 이 사건 신축건물이 피고 백재호의 소유라는 취지의 이 사건 제1심판결이 선고되자 다시 1997. 12. 18. 피고 백재호로부터 이 사건 신축건물을 대금 1억 4,400만 원에 매수하기로 약정하고 계약금 1,500만 원을 피고 백재호에게 지급한 사실을 인정하였다. 나. 원심은 위와 같은 사실관계에 터잡아, (1) 원고의 피고 백재호에 대한 청구에 대하여는, 이 사건 신축건물의 소유자가 피고 백재호인 점에는 당사자 사이에 다툼이 없다고 전제한 후, 저당물의 경매로 인하여 저당권설정 당시 동일인의 소유에 속하던 토지와 그 지상건물이 각각 다른 사람의 소유에 속하게 된 경우에는 그 지상건물 소유자는 민법 제366조에 따라 법정지상권을 취득하고 이는 저당권설정 당시 존재하던 건물이 철거되고 새로운 건물이 신축된 경우에도 마찬가지라는 이유로 피고 백재호의 법정지상권에 기한 항변을 받아들여 원고의 주위적 청구인 건물철거 및 대지인도청구를 배척한 다음, 이 사건 신축건물에 관한 매매계약의 이행으로서 그 매매잔대금의 지급과 상환으로 이 사건 신축건물의 명도와 이 사건 대지의 인도를 구하는 원고의 예비적 청구를 인용하였고, (2) 원고의 피고 서성문에 대한 청구에 대하여는, 이 사건 신축건물은 피고 서성문이 원시취득한 것이라고 판단한 후, 피고 백재호에 대한 판단에서와 같은 법리로 이 사건 신축건물을 위한 법정지상권이 성립한다고 보아 원고의 주위적 청구인 건물철거 및 대지인도청구와 이 사건 신축건물에 관한 매매계약의 불이행으로 인한 원상회복 및 손해배상청구를 모두 배척하고, 이 사건 신축건물에서의 퇴거를 구하는 제1 예비적 청구도 배척한 다음, 원고와 피고 서성문 사이의 이 사건 신축건물에 관한 매매계약의 이행으로서 그 매매잔대금의 지급과 상환으로 이 사건 신축건물의 명도와 이 사건 대지의 인도를 구하는 제2 예비적 청구를 인용하였다. 2. 이 법원의 판단 가. 원고의 피고 백재호에 대한 청구에 관하여 (1) 동일인의 소유에 속하는 토지 및 그 지상건물에 관하여 공동저당권이 설정된 후 그 지상건물이 철거되고 새로 건물이 신축된 경우에는, 그 신축건물의 소유자가 토지의 소유자와 동일하고, 토지의 저당권자에게 신축건물에 관하여 토지의 저당권과 동일한 순위의 공동저당권을 설정해 주는 등 특별한 사정이 없는 한, 저당물의 경매로 인하여 토지와 그 신축건물이 다른 소유자에 속하게 되더라도 그 신축건물을 위한 법정지상권은 성립하지 않는다고 해석함이 상당하다. 왜냐하면, 동일인의 소유에 속하는 토지 및 그 지상건물에 관하여 공동저당권이 설정된 경우에는, 처음부터 지상건물로 인하여 토지의 이용이 제한 받는 것을 용인하고 토지에 대하여만 저당권을 설정하여 법정지상권의 가치만큼 감소된 토지의 교환가치를 담보로 취득한 경우와는 달리, 공동저당권자는 토지 및 건물 각각의 교환가치 전부를 담보로 취득한 것으로서, 저당권의 목적이 된 건물이 그대로 존속하는 이상은 건물을 위한 법정지상권이 성립해도 그로 인하여 토지의 교환가치에서 제외된 법정지상권의 가액상당가치는 법정지상권이 성립하는 건물의 교환가치에서 되찾을 수 있어 궁극적으로 토지에 관하여 아무런 제한이 없는 나대지로서의 교환가치 전체를 실현시킬 수 있다고 기대하지만, 건물이 철거된 후 신축된 건물에 토지와 동순위의 공동저당권이 설정되지 아니 하였는데도 그 신축건물을 위한 법정지상권이 성립한다고 해석하게 되면, 공동저당권자가 법정지상권이 성립하는 신축건물의 교환가치를 취득할 수 없게 되는 결과 법정지상권의 가액상당가치를 되찾을 길이 막혀 위와 같이 당초 나대지로서의 토지의 교환가치 전체를 기대하여 담보를 취득한 공동저당권자에게 불측의 손해를 입게 하기 때문이다. 이와 달리, 동일인의 소유에 속하는 토지와 그 지상건물에 관하여 공동저당권이 설정된 후 그 지상건물이 철거되고 새로 건물이 신축된 경우에도 그 후 저당권의 실행에 의하여 토지가 경락됨으로써 대지와 건물의 소유자가 달라지면 언제나 토지에 관하여 신축건물을 위한 법정지상권이 성립된다는 취지의 대법원 1990. 7. 10. 선고 90다카6399 판결, 1992. 6. 26. 선고 92다9388 판결, 1993. 6. 25. 선고 92다20330 판결, 2000. 12. 12. 선고 2000다19007 판결, 2001. 3. 13. 선고 2000다48517, 48524, 48531 판결의 견해는, 위와 저촉되는 한도 내에서 이를 변경하기로 한다. (2) 이 사건에서, 피고 백재호의 소유이던 이 사건 대지 및 그 지상 단층주택에 관하여 개봉단위농업협동조합의 공동저당권이 설정된 후, 위 단층주택이 철거되고 이 사건 신축건물이 신축되었으나, 그 신축건물에 관하여 개봉단위농업협동조합이 이 사건 대지에 대한 것과 동일한 순위의 공동저당권을 설정받지 못하였으므로, 이 사건 대지에 대한 저당권의 실행에 의하여 이 사건 대지와 그 지상의 이 사건 신축건물이 각각 다른 사람의 소유에 속하게 되었다고 하더라도, 이 사건 신축건물을 위한 법정지상권은 성립되지 아니한다고 할 것이다. 그럼에도 불구하고 원심은, 피고 백재호가 이 사건 대지상에 신축된 건물을 위한 법정지상권을 취득한 것으로 보고, 원고의 피고 백재호에 대한 주위적 청구인 이 사건 신축건물의 철거 및 이 사건 대지의 인도청구를 모두 배척하고 말았으니, 원심판결에는 토지와 그 지상건물의 공동저당에 있어서의 법정지상권의 성립에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다. 나. 원고의 피고 서성문에 대한 청구에 관하여 (1) 일반적으로 자기의 노력과 재료를 들여 건물을 건축한 사람이 그 건물의 소유권을 원시취득하는 것이지만, 도급계약에 있어서는 수급인이 자기의 노력과 재료를 들여 건물을 완성하더라도 도급인과 수급인 사이에 도급인 명의로 건축허가를 받아 소유권보존등기를 하기로 하는 등 완성된 건물의 소유권을 도급인에게 귀속시키기로 합의한 것으로 보여질 경우에는 그 건물의 소유권은 도급인에게 원시적으로 귀속된다( 대법원 1990. 4. 24. 선고 89다카18884 판결, 1992. 3. 27. 선고 91다34790 판결 등 참조). (2) 기록에 의하면, 피고 백재호가 1991. 9. 30. 피고 서성문에게 이 사건 신축건물의 신축공사를 도급함에 있어, 건물완공 후 이를 임대하여 얻는 수입으로 먼저 공사대금에 충당하고 나머지는 피고 백재호가 가지기로 하고 그 중개비용 및 세금은 피고 백재호가 부담하기로 약정하였고(기록 502면), 건물완공 직후인 1992. 7. 8.에는 피고들 사이에서, 이 사건 신축건물에 관하여 피고 백재호의 이름으로 준공검사를 받아 준공하고 피고 백재호는 소유권보존등기를 필한 후 융자금 1억 원을 받아 피고 서성문에게 지급하기로 약정하였음을 엿볼 수 있는바, 이러한 각 약정은 이 사건 신축건물의 소유권을 공사도급인인 피고 백재호에게 귀속시키는 것을 당연한 전제로 하고 있는 것이라고 보아야 할 것이므로 이 사건 신축건물은 피고 백재호가 원시취득한 것으로 볼 여지가 충분하다고 할 것이다. 그럼에도 불구하고 피고 서성문이 이 사건 신축건물의 소유권을 원시취득한 것으로 단정한 원심판결에는 신축건물의 소유권의 귀속에 관한 법리를 오해하였거나 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이다. (3) 또 원고는 이 사건 신축건물이 피고 서성문의 소유임을 전제로 피고 서성문에 대하여 이 사건 신축건물의 철거와 이 사건 대지의 인도를 구하고, 만약 법정지상권이 인정되어 원고의 청구가 배척되는 경우에는 이 사건 신축건물에 대한 매매계약을 원인으로 하여 매매잔대금의 지급과 상환으로 이 사건 신축건물의 명도와 이 사건 대지의 인도를 구한다고 주장하는 한편, 다시 이 사건 신축건물이 피고 백재호의 소유임을 전제로 피고 서성문에 대하여 매매계약의 해제로 인한 원상회복 및 손해배상의 청구와 이 사건 신축건물에서의 퇴거를 구하고 있어서 위 양 청구가 서로 모순되는 관계에 있는 청구라고 할 것임에도 불구하고, 원심은 원고의 주장내용을 제대로 정리하지 아니한 채 이 사건 신축건물이 피고 서성문의 소유임을 전제로 원고의 제2 예비적 청구를 제외한 나머지 청구들을 모두 배척함으로써 이유모순 또는 이유불비의 위법을 범하였다고 할 것이다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다(원고의 피고 서성문에 대한 청구 중 이 사건 신축건물의 철거와 이 사건 대지의 인도청구 부분을 배척한 원심의 결론은 타당하다고 할 것이나 원고의 모순된 주장을 정리한 후 이 부분 사건을 다시 심리·판단함이 상당하므로 이 부분 사건 전부를 파기하기로 한다). (4) 한편, 원고가 피고 서성문에 대하여 매매계약의 이행으로서의 건물명도 등을 구하는 제2 예비적 청구는, 원고가 그 청구에 이른 전후 사정에 비추어 이 사건 신축건물이 피고 서성문의 소유이지만 같은 피고의 항변 등으로 인하여 주위적 청구인 건물철거 등의 청구가 배척되는 경우에 대비한 예비적 청구라고 봄이 상당하다고 할 것이므로, 만일 이 사건 신축건물이 피고 백재호의 소유이고 피고 서성문의 소유가 아니라고 판단되는 경우에는, 피고 서성문에 대한 원고의 위 제2 예비적 청구에 관하여 나아가 판단할 것이 아니라는 점을 아울러 지적하여 둔다. 3. 그러므로 원고의 나머지 상고이유 및 피고 서성문의 상고이유에 대하여 나아가 판단할 필요없이, 원심판결을 전부 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 주문과 같이 판결하는바, 이 판결 제2의 가.항 판단에 관하여 대법관 조무제, 이강국, 박재윤, 김용담의 반대의견이 있는 외에는 관여 대법관들의 의견이 일치되었고, 다수의견에는 아래 5항과 같은 대법관 배기원의 보충의견이 있다. 4. 위 제2의 가.항의 판단에 관한 대법관 조무제, 이강국, 박재윤, 김용담의 반대의견은 다음과 같다. 가. 민법 제366조가 법정지상권제도를 규정하는 근본적 취지는, 저당물의 경매로 인하여 토지와 그 지상건물이 다른 사람의 소유에 속하게 된 경우에 건물이 철거됨으로써 생길 수 있는 사회경제적 손실을 방지하려는 공익상 이유에 있는 것이지, 당사자 어느 한편의 이익을 보호하려는 데 있는 것이 아니다 ( 대법원 1966. 9. 6. 선고 65다2587 판결 참조). 그리고 법정지상권이 성립하려면 저당권의 설정 당시 저당권의 목적이 되는 토지 위에 건물이 존재하고 있어야 하고, 저당권설정 당시에 건물이 존재하였던 이상, 후에 건물이 개축ㆍ증축되는 경우는 물론이요 건물이 멸실되거나 철거된 후 재축ㆍ신축되는 경우에도 법정지상권이 성립하는 데 지장이 없으며, 이 경우 신 건물과 구 건물 사이에 동일성이 있을 것을 요하지 아니하고, 다만 그 법정지상권의 내용인 존속기간, 범위 등이 구 건물을 기준으로 하여 그 이용에 일반적으로 필요한 범위로 제한된다고 함은, 일찍부터 대법원이 선언하여 온 법리이다( 대법원 1991. 4. 26. 선고 90다19985 판결, 1997. 1. 21. 선고 96다40080 판결 등 참조). 나. 그런데 다수의견은 위와 같은 법리 자체를 정면에서 부정하지는 않으면서도, 동일인의 소유에 속하는 토지와 건물 중 토지만에 대하여 저당권이 설정된 경우와 달리, 토지와 건물 양자에 대하여 공동으로 저당권이 설정된 경우(이른바 공동저당권의 경우)에만은 특별한 사정이 없는 한 경매로 인하여 토지와 신축건물이 다른 소유자에 속하게 되더라도 그 신축건물을 위한 법정지상권이 성립하지 않는다고 보아야 하고, 그 이유는 공동저당권자의 담보가치 파악에 관한 '기대' 및 법정지상권이 성립하는 경우 공동저당권자가 입게 되는 '불측의 손해' 때문이라고 설명한다. 그러나 이러한 다수의견에는 다음과 같은 이유에서 찬성할 수 없다. (1) 민법 제366조가 규정하는 법정지상권의 일반적인 성립요건은 ① 저당권설정 당시 건물의 존재, ② 토지와 건물 소유자의 동일성, ③ 토지와 건물의 일방 또는 쌍방에 관한 저당권설정, ④ 경매로 인한 건물과 토지에 대한 소유의 분리라고 할 수 있는데, 이들은 객관적인 사실만으로 구성되어 있으므로, 법정지상권은 저당권설정 당사자의 의사와 관계없이 객관적 요건만으로써 그 성립이 인정되는 법정물권이다 . 당사자 간의 특약으로 저당목적물인 토지에 대하여 법정지상권을 배제하는 약정을 하였더라도 그 특약의 효력이 부정되는 것( 대법원 1988. 10. 25. 선고 87다카1564 판결 참조)도 같은 이유에서이다. 그런데 다수의견은 유독 저당권자가 그 설정 당시 가졌던 '기대'가 어떤 것이었느냐에 의하여 법정지상권의 성립 여부를 달리 판단하고 있으니, 우선 이 점에 있어서 법정지상권 성립요건의 객관성 및 강제성과 조화되기 어렵다고 생각된다. (2) 토지와 건물 양자에 대하여 공동으로 저당권이 설정된 경우, 원칙적으로 그 공동저당권자가 토지에 관하여 파악하는 담보가치는 법정지상권의 가치가 제외된 토지의 가치일 뿐이고, 건물에 관하여 파악하는 담보가치는 건물 자체의 가치 외에 건물의 존속에 필요한 법정지상권의 가치가 포함된 것이며(토지와 건물이 따로 경매되는 경우에는 그러한 결과가 실제로 나타나고, 다수의견도 이 점에서 법정지상권의 가치만큼 감소된 토지의 교환가치는 법정지상권이 성립하는 건물의 교환가치에서 되찾을 수 있다고 표현한다), 법정지상권은 그 성질상 건물에 부수하는 권리에 불과하다. 따라서 구건물이 멸실되거나 철거됨으로써 건물저당권 자체가 소멸하면, 공동저당권자는 건물 자체의 담보가치는 물론 건물저당권을 통하여 파악하였던 법정지상권의 담보가치도 잃게 되고, 이에 따라 토지소유자는 건물저당권의 영향에서 벗어나게 된다고 보는 것이 논리적으로 합당하다. 그러므로 토지소유자는 그 소유권에 기하여 토지 위에 신건물을 재축할 수 있고, 그 후 토지저당권이 실행되면 위 가.항에서 살펴본 법리에 따라 신건물을 위한 법정지상권이 성립하며, 다만 그 내용이 구건물을 기준으로 그 이용에 일반적으로 필요한 범위로 제한됨으로써 공동저당권자가 원래 토지에 관하여 파악하였던 담보가치, 즉 구건물을 위한 법정지상권 가치를 제외한 토지의 담보가치가 그대로 유지된다고 보는 것이 옳다. 이것이 바로 가치권과 이용권의 적절한 조절의 모습이다. 공동저당권자가 당초 나대지로서의 토지의 교환가치 전체를 '기대'하면서 담보를 취득하였었다고 설명하는 다수의견은, 그 실질에 있어서 공동저당권자가 원래 토지에 관하여 파악하였던 담보가치를 무리하게 확장하는 것이라고 아니할 수 없다. 또한 다수의견에 따라 법정지상권의 성립 자체를 부정하게 되면, 원래 건물저당권을 통하여 법정지상권의 담보가치를 파악하였을 뿐인 공동저당권자의 '기대'가 그 건물저당권 자체의 소멸에도 불구하고 토지의 이용권을 실질적으로 지배하는 불합리한 결과에 이르게 된다. 이것은 가치권과 이용권의 조절이 아니라, 이용권에 대한 가치권의 압도를 의미한다. 다수의견이 내세우는 공동저당권자의 이른바 '기대'에 대하여 그와 같이 막강한 힘을 부여할 수는 없다. (3) 이러한 다수의견의 문제점은 손해배상제도를 적용시켜 보면 더욱 쉽게 이해할 수 있다. 즉 다수의견은 이 사건과 같은 경우 법정지상권이 성립하게 되면 공동저당권자가 '기대'에 어긋나는 '불측의 손해'를 입을 수 있다고 하지만, 공동저당권자가 '불측의 손해'를 입게 되는 근본적인 이유는 법정지상권이 성립하기 때문이 아니라, "구건물의 멸실ㆍ철거 및 신건물의 재축"이라는 예측하지 못한 사태가 발생하였기 때문이다. 또한 위와 같은 사태가 현실적으로 발생한 이상, 공동저당권자로서는 건물 자체의 담보가치를 상실하는 것은 물론 건물저당권을 통하여 파악하였던 법정지상권의 담보가치도 상실하는 손해를 전면적으로 입게 되는 것이 원칙이고, 다수의견이 내세우는 '불측의 손해'라는 것은 위와 같이 전면적으로 발생하는 손해 중 법정지상권의 가치에 상응하는 부분에 불과한 것이다. 그리고 이러한 공동저당권자의 손해는 통상의 경우 불법행위나 채무불이행으로 말미암은 것이므로, 그 전보 문제는 손해배상제도의 적용을 통하여 해결하는 것이 옳다. 그런데 다수의견에 따르게 되면 법정지상권의 부정이라는 용익물권제도의 역이용을 통하여 공동저당권자가 입게 되는 손해의 전보를 꾀함으로써, 법정지상권의 가치에 상응하는 손해 자체가 아예 발생하지 않는 것, 더 정확하게는 발생할 수 없는 것으로 의제되는 결과에 이른다. 그리고 이로 말미암아 구건물이 멸실 또는 철거되고 신건물이 재축되지 않은 채 토지가 나대지로 남게 된 경우와 비교하여 별 차이가 없는 상태가 인위적으로 만들어질 뿐만 아니라, 전체 손해에서 법정지상권의 가치에 상응하는 손해만 별도로 분리되어 불법행위나 채무불이행의 귀책사유와는 무관하게 타에 전가되는 불합리한 현상이 나타난다. 나아가 공동저당권자에게 나대지의 담보가치를 확보해 주기 위하여 다수의견과 같이 법정지상권의 성립을 부정한다고 하더라도, 토지 위에 신건물이 현실적으로 존재하고 있는 이상, 그 토지의 담보가치가 순수한 나대지(최대한의 활용이 가능하다)의 경우와 결코 같을 수는 없으므로, 공동저당권자가 나대지로서 담보가치를 실현할 것으로 기대한다거나 그 기대에 맞는 결과가 실현된다는 것도 일종의 의제에 불과하다. (4) 저당권자가 담보가치에 관하여 가지는 '기대'의 내용은 저당권이 토지에만 설정된 것인지 아니면 토지와 건물에 설정된 것인지라고 하는 외형만에 의하여 단정할 수는 없다. 오히려 위와 같은 저당권의 외형 이외에도 저당목적물의 현상과 가치, 피담보채권의 액수, 저당권자가 법정지상권의 제한이 있는 토지만의 경매로 만족을 얻을 수 있는지 여부 등을 종합해 보아야만 실제의 '기대'가 어떤 것이었는지를 제대로 파악할 수 있을 것이다. 먼저 토지와 지상건물 중 토지에 대하여만 저당권이 설정된 경우를 보면, 저당권자가 건물의 멸실이나 철거를 예상하여 토지만을 나대지로 평가하는 경우가 있고, 건물이 무허가(미등기)인 관계로 저당권을 취득하지 못한 채 그 건물에 관하여 별도의 양도담보약정을 함으로써 토지와 건물 전체의 담보가치를 파악하려 하는 경우(위에서 든 대법원 1988. 10. 25. 선고 87다카1564 판결의 사안 참조)도 있다. 다음으로, 토지와 건물 양자에 대하여 공동저당권이 설정된 경우에도 그 저당권자가 구건물의 멸실이나 철거 및 신건물의 재축을 예상하여 담보가치를 파악하는 경우도 있다. 특히 구건물이 멸실되거나 철거되어 신건물이 재축될 정도라면 구건물 자체의 담보가치는 대부분 미미할 것인데, 그러한 경우 구건물을 저당목적물에 포함시켰는지 여부에 의하여 법정지상권의 성립 여부를 정반대로 보아야 할 수밖에 없을 정도로 결정적인 '기대'의 차이가 과연 존재하는지는 의문이라 아니할 수 없다. 다수의견은 "구건물의 멸실ㆍ철거 및 신건물의 재축"이라는 쟁점 상황의 구체적 측면을 떠나서 일반적으로 저당권자가 파악하는 담보가치의 추상적 기준만을 가지고 쟁점을 해결하려는 것으로 보인다. 나아가 공동저당권이 설정된 경우라 하더라도 법정지상권의 제한이 있는 상태로 토지를 평가하여 배당을 한 결과 저당권자가 충분히 만족을 얻는 경우에는 다수의견이 내세우는 '불측의 손해'조차 없으니 법정지상권의 성립을 부정할 이유가 없다. 그럼에도 불구하고 다수의견은 일률적으로 공동저당권자의 경우에는 토지와 건물 전체의 담보가치 실현을 기대하는 반면, 토지만의 저당권자의 경우에는 법정지상권의 가치만큼 감소된 토지의 담보가치 실현을 기대할 뿐이라고 단정한 나머지, 결국 저당권의 외형에만 의존하여 법정지상권의 성립 여부를 판단하고 있으니, 이는 다수의견이 근본적 논거로 삼고 있는 저당권자의 담보가치에 대한 '기대' 자체를 올바르게 파악하지 못하여 구체적 타당성에서 벗어나게 될 위험이 많은 이론이라고 아니할 수 없다. (5) 저당물 자체에 대한 침해행위가 일어나는 경우, 저당권자는 우선 그 침해행위의 초동 단계에서 채무자의 기한의 이익을 상실시키고( 민법 제388조 제1호), 물권적청구권을 행사하여 그 원상회복을 요구함으로써 자신이 입게 될 더 이상의 손해 확대를 막을 수 있다. 또한 저당물의 가액이 현저히 감소된 경우, 저당권자는 민법 제362조에 기하여 원래의 저당물에 갈음할 수 있는 상당한 담보의 제공청구권을 행사함으로써 감소된 담보가치를 보충할 수 있다. 그리고 대법원 1998. 4. 28.자 97마2935 결정은 공동저당권자가 민법 제365조에 의하여 그 토지와 신건물의 일괄경매를 청구할 수 있다고 판시함으로써, 이 사건과 같은 경우 법정지상권의 성립이 인정되더라도 공동저당권자가 일괄경매를 활용하여 그 법정지상권의 성립으로 인한 손해를 전보받는 효과(토지와 신건물이 동일 소유자에게 귀속되므로, 토지의 평가에서 법정지상권에 해당하는 가치가 제외되지 않는다)를 거둘 수 있게 하고 있다. 그럼에도 불구하고 다수의견이 '불측의 손해'를 내세워 법정지상권의 성립 자체를 부정하는 것은 다른 관계 당사자에 비하여 저당권자만을 지나치게 보호하는 것이라고 아니할 수 없다. (6) 오늘날 토지와 그 지상 건물을 소유하고 있는 사람이 토지와 건물에 관하여 공동저당권을 설정하는 경우는 적지 않다. 또한 낡은 가옥을 헐고 연립주택이나 다세대주택을 재축하는 경우도 흔한 일이므로, 이 사건 쟁점이 문제되는 사안 역시 적지 않고 그에 얽힌 이해관계도 매우 다양하리라고 예상된다. 그런데 토지와 건물에 공동저당권이 설정되는 경우 그 저당권자의 '기대'를 추단하는 요소는 사안에 따라 제각기 다를 수밖에 없고, 더구나 공동저당권자가 입을 수 있다는 '불측의 손해'가 실제로 없는 경우도 있을 수 있는데도 불구하고, 공동저당권의 외형을 갖추었다는 이유만으로 토지에만 저당권이 설정된 경우와는 정반대로 법정지상권의 성립을 일률적으로 부정한다면 큰 혼란을 야기할 수 있다. 특히 연립주택이나 다세대주택인 신건물이 다수의 서민들에게 분양되거나 임대된 경우, 다수의견을 취하여 법정지상권의 성립을 부정하게 되면 많은 피해자를 양산하여 공익을 해하는 결과에 이를 위험성이 높다. 다. 이상에서 살펴본 바와 같이, 다수의견은, 토지와 지상건물이 공동으로 저당권의 목적이 된 경우에 한하여, 저당권자의 '기대'나 '불측의 손해'라는 주관적ㆍ의제적이고 모호한 요소를 근거로 삼아, 구건물의 멸실ㆍ철거 후 재축된 신건물에 관한 법정지상권의 성립을 부정하는 내용이어서, 그 이론적 근거가 희박하고 구체적 타당성 및 법적 안정성과도 조화되지 않는 견해라고 생각되므로 여기에 찬성할 수 없다. 다수의견이 변경하고자 하는 판례는 변경할 것이 아니라 유지하여야 한다고 믿는다. 한 마디 부언한다면, 구건물이 철거되고 그보다 훨씬 큰 규모의 신건물이 축조된 경우에 구건물을 기준으로 그 존립에 필요하였던 범위 안에서만 법정지상권을 긍정하는 종전의 판례에 의하면, 우선 이미 없어져버린 구건물의 규모를 새삼스럽게 확정하기가 어렵고, 가사 확정할 수 있다 하더라도 신건물 중 구건물의 범위를 초과하는 부분은 철거될 수밖에 없고 잔존 부분만으로는 건물로서의 기능을 유지하지 못하게 되어 결국 건물의 유지라는 공익적 요청도 충족하지 못할 뿐더러, 법률관계를 복잡하게 하고 소송진행을 어렵게 한다는 문제점이 지적되고 있다는 점이다. 그러나 이러한 문제점에 대하여는, 차라리 일정한 경우에 신건물 전체에 관하여 법정지상권을 넓혀 인정하는 방향으로 종전 판례를 변경하는 길을 모색함이 온당한 것이지, 반대로, 공동저당권이라는 한 가지 이유만으로 신건물에 관하여 일률적으로 법정지상권을 부정함으로써 어떤 경우에도 신건물을 철거할 수밖에 없도록 하는 것은 옳지 않을 것이다. 5. 대법관 배기원의 다수의견쪽 보충의견은 다음과 같다. 민법 제366조가 '저당물의 경매로 인하여 토지와 그 지상건물이 다른 소유자에게 속한 경우'라고 규정하여, 마치 경매당시에 건물이 존재하기만 하면 법정지상권이 성립할 수 있는 것처럼 규정하고 있지만, 위 조문의 해석상 법정지상권이 성립하기 위하여 저당권설정당시 토지상에 건물이 존재하여야 하고, 따라서 나대지에 저당권설정 후 설정자가 그 지상에 건물을 신축 후 경매로 토지와 건물의 소유자가 달라진 경우에는 그 신축건물을 위한 법정지상권의 성립을 부정하는 것이 판례·통설인바, 이는 이러한 경우에도 건물보호라는 공익적 요청을 고려하여 법정지상권의 성립을 허용하면 당초 건물 없는 토지의 교환가치를 기대한 저당권자의 기대 내지 의사에 반하기 때문에 이러한 당사자의 의사를 고려한 것으로 볼 수 있고, 이를 미루어 보아 법정지상권제도가 당사자의 의사를 전혀 도외시한 채 건물보호라는 공익적 요청에 의한 것이라고만 할 수는 없다 . 한편, 물권법정주의에 입각한 위 조문의 엄격한 해석에 의하면 경매로 인하여 건물과 토지 소유권이 분리될 때까지 당초의 건물이 그대로 존재할 경우에만 그 건물을 위한 법정지상권이 성립될 수 있고, 구건물이 헐린 후 신건물이 신축되더라도 그 신건물은 설정당시 존재하던 건물이 아니어서 원칙적으로 그 신건물을 위한 법정지상권이 성립될 수 없다. 그럼에도 불구하고 판례·학설이 단독저당의 경우(건물 있는 토지만이 저당권의 목적이 된 경우)에는 건물이 멸실 내지 철거된 후 신축된 건물에 대하여도 구건물의 범위에서 법정지상권의 성립을 인정하는 데 거의 일치하고 있는바(반대의견이 가.항 말미에 내세운 90다19985 판결도 이러한 사안에 대한 것이다), 이는 신건물을 보호하고자 하는 공익적 요청에 부합할 뿐 아니라 그렇게 확장 해석해도 애당초 건물 있는 토지의 교환가치를 파악하여 저당권설정을 한 저당권자의 기대 내지 의사에 반하지 않기 때문이다. 이에 반하여, 공동저당의 경우에는 위 2.의 가(1)항에서 본 바와 같이 신건물을 위한 법정지상권의 성립을 인정하게 되면 궁극적으로 나대지로서의 토지교환가치 전체를 파악하고 저당권설정을 한 공동저당권자의 기대 내지 의사에 반하기 때문에 재축된 신건물에까지 법정지상권이 성립하는 것으로 확장해석할 수는 없다. 이처럼 단독저당의 경우와 공동저당의 경우를 달리 해석하는 것이 당사자 특히 저당권자의 기대 내지 의사를 고려하면서 건물보호라는 공익적 요청을 달성하려고 하는 법정지상권제도의 입법취지에도 부합한다. 반대의견은 단독저당과 공동저당에 있어서의 당사자의 기대 내지 의사가 위와 같이 전혀 다르다는 것을 간과한 채 어느 경우에나 구건물이 헐리고 신건물이 재축될 경우 형식적으로는 같은 외양을 갖추고 있으니 당사자의 의사 내지 기대를 고려함이 없이 신건물 보호라는 공익적 이유에서 법정지상권이 성립하는 것으로 해석을 하여야 하고 다수의견처럼 저당권자의 기대 내지 의사에 따라 전자의 경우에는 법정지상권의 성립을 인정하면서 후자의 경우에는 법정지상권의 성립을 부정하는 것은 법정지상권의 성립요건의 객관성과 강제성에 반하는 듯이 설명한다. 그러나 단독저당, 공동저당 어느 경우나 원칙적으로 저당권설정 당시 존재하던 건물이 헐린 후 재축된 신건물에 대하여는 물권법정주의의 원칙상 법정지상권이 성립될 수 없지만, 예외적으로 그 성립을 인정하여도 저당권자의 의사 내지 기대에 반하지 아니하는 경우(단독저당이 여기에 해당한다)에 국한하여 건물보호를 위하여 법정지상권의 성립범위를 확장해석 하는 것은 법정지상권의 성립요건의 객관성이나 강제성과는 관련이 없다. 오히려 반대의견이 법정지상권의 성립요건의 하나로 '저당권설정 당시 건물의 존재'를 내세우면서도 단독저당, 공동저당 어느 경우에나 공익상 이유로 저당권설정 당시 존재한 바 없는 신건물에 대하여까지 법정지상권이 성립한다고 해석하는 것은, 마치 나대지에 저당권설정 후 건물이 신축된 경우에 공익상 이유로 신축건물을 위한 법정지상권의 성립을 인정하여야 한다고 주장하는 것처럼 물권법정주의와 정면으로 배치된다 할 것이다. 대법원장 최종영(재판장) 조무제 변재승 유지담 윤재식 이용우 배기원(주심) 강신욱 이규홍 이강국 박재윤 고현철 김용담 |

| [대법원 1997. 12. 26. 선고 96다34665 판결] 건물철거등 【판시사항】 [1] 종전 토지의 공유자들이 환지예정지를 특정하여 구분소유하고 있는 상태에서 그 중 1인인 갑이 그 소유 부분을 을에게 양도하고 지분소유권이전등기를 해 줄 당시 그 지상에 갑이 건축중인 건물이 완성 단계에 있었던 경우, 갑이 종전 토지에 관하여 관습법상의 법정지상권을 갖는지 여부(적극) [2] 법정지상권이 있는 건물의 양수인이라도 그 대지를 점유·사용함으로 인해 얻은 이득을 대지 소유자에게 부당이득으로 반환해야 하는지 여부(적극) 【판결요지】 [1] 종전 토지의 공유자들이 합의하에 환지예정지를 특정하여 구분소유하고 있는 상태에서 그 중 1인인 갑이 환지예정지 중 그 소유 부분을 을에게 양도하고 지분소유권이전등기를 경료하였는데, 그 당시 그 지상에는 갑이 건축중인 건물이 외형이 모두 완성되고 일부 내부공사 등 마무리공사만 남겨 둔 상태였던 경우, 공유자들 사이의 합의에 의하여 각각 환지예정지를 구분소유하기로 한 이상 다른 공유자들은 그 내부관계에서 갑이 소유하기로 한 환지예정지에 관한 한 종전 토지의 공유지분에 기한 사용·수익권을 포기하고, 갑의 처분행위로 인하여 갑이나 제3자가 종전 토지에 관한 법정지상권에 기하여 당해 환지예정지를 사용·수익하는 것까지도 용인하였다고 볼 수 있으므로, 갑은 그 건물의 소유를 위하여 을 등의 공유인 종전 토지에 관하여 관습법상의 법정지상권을 갖는다. [2] 법정지상권자라 할지라도 대지 소유자에게 지료를 지급할 의무는 있는 것이고, 법정지상권이 있는 건물의 양수인으로서 장차 법정지상권을 취득할 지위에 있어 대지 소유자의 건물 철거나 대지 인도 청구를 거부할 수 있다 하더라도 그 대지를 점유·사용함으로 인하여 얻은 이득은 부당이득으로서 대지 소유자에게 반환할 의무가 있다. 【참조조문】 [1] 민법 제366조 [2] 민법 제366조, 제741조 【참조판례】 [1] 대법원 1990. 6. 26. 선고 89다카24094 판결(공1990, 1565), 대법원 1992. 6. 12. 선고 92다7221 판결(공1992, 2137), 대법원 1994. 1. 28. 선고 93다49871 판결(공1994상, 828) /[2] 대법원 1988. 10. 24. 선고 87다카1604 판결(공1988, 1463), 대법원 1995. 9. 15. 선고 94다61144 판결(공1995하, 3389) 【전문】 【원고,상고인】 【피고,피상고인】 【원심판결】 부산지법 1996. 6. 28. 선고 95나2521 판결 【주문】 원심판결 중 피고 1에 관한 부분과 피고 2에 대한 부당이득반환 청구에 관한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 부산지방법원 합의부에 환송한다. 원고의 나머지 상고를 기각한다. 상고 기각된 부분에 관한 상고비용은 원고의 부담으로 한다. 【이유】 상고이유를 본다. 1. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 그 채용 증거들을 종합하여, 종전 토지인 울산 중구 (주소 1 생략) 답 1,673㎡의 공유자들은 토지구획정리사업의 시행으로 환지예정지를 지정받아 공유자들 사이에 그 위치를 특정하여 구분소유하기로 하여 그 공유자들 중 1인인 소외인의 소유로 된 울산 중구 (주소 2 생략) 244.3㎡는 1989. 10. 31. 이 사건 대지로 환지 확정되었는데, 이 사건 대지 등 3필지의 환지에 관하여는 종전 토지에 관한 소외인 등 공유자들의 지분소유권이전등기가 그대로 이기된 사실, 소외인은 1983. 9. 3. 그 환지예정지를 원고에게 대물변제 조로 양도하고서 그 때까지 환지 확정이 되지 아니하였던 관계로 종전 토지 중 그의 공유지분에 관하여 원고 앞으로 소유권이전등기를 경료하였는데, 당시 그 지상에 소외인이 그의 명의로 건축허가를 받아 신축중이던 이 사건 건물은 외형이 모두 완성되고 일부 내부공사 등 마무리공사만 남겨 둔 상태였던 사실을 인정하였는바, 기록에 의하여 살펴보면 위와 같은 원심의 사실인정은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 채증법칙 위배로 인한 사실오인의 위법이 있다고 할 수 없다. 원고가 김종순으로부터 환지예정지를 양수하고 종전 토지에 관하여 지분소유권이전등기를 경료할 당시 이 사건 건물이 위와 같은 정도로 건축되었다면 김종순은 이 사건 건물의 소유를 위하여 원고 등의 공유인 종전 토지에 관하여 관습법상의 법정지상권을 취득하였다고 할 것이다. 원심의 판시는 다소 미흡한 점이 있지만 소외인이 관습법상의 법정지상권을 취득하였다고 본 결론은 정당하므로, 원심판결에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없다. 토지의 공유자 중의 1인이 공유 토지 위에 건물을 소유하고 있다가 토지의 공유지분만을 양도한 경우에는 당해 토지에 관하여 건물의 소유를 위한 관습법상의 법정지상권은 인정되지 않는다는 것이 이 법원의 확립된 판례이나(대법원 1993. 4. 13. 선고 92다55756 판결 등 참조), 이는 그와 같은 경우에 관습법상의 법정지상권을 인정한다면 마치 토지 공유자의 1인으로 하여금 다른 공유자의 지분에 대하여서까지 지상권 설정의 처분행위를 허용하는 셈이 되어 부당하다는 취지인바, 이 사건의 경우에는 공유자들 사이의 합의에 의하여 각각 환지예정지를 구분소유하기로 한 이상 다른 공유자들은 그 내부관계에서 김종순이 소유하기로 한 환지예정지에 관한 한 종전 토지의 공유지분에 기한 사용·수익권을 포기하고, 김종순의 처분행위로 인하여 김종순이나 제3자가 종전 토지에 관한 법정지상권에 기하여 당해 환지예정지를 사용·수익하는 것까지도 용인하였다고 볼 수 있으므로, 위와 같이 이 사건 건물의 소유를 위하여 종전 토지에 관한 관습법상의 법정지상권을 인정한다고 하여 종전의 대법원판결에 저촉된다고 할 수 없다. 그리고 이 사건 건물의 건축물관리대장에 원고가 최초의 소유자로 등재되었다고 하더라도 소외인이 이 사건 건물의 소유를 위한 관습법상의 법정지상권을 취득하는 데는 아무런 지장이 없으므로, 원심판결에 그 주장과 같은 판단유탈의 위법이 있다고 하더라도 판결 결과에는 영향이 없다. 또 1983. 4. 18. 원고와 소외인 사이에 소외인이 원고에게 같은 해 12. 31.까지 금 45,000,000원을 지급하지 아니하면 이 사건 건물을 양도하고 명도하기로 하는 재판상 화해가 이루어졌다고 하더라도, 그로 인하여 그 주장과 같이 이 사건 건물이 처음부터 원고의 소유로 된다거나 소외인이 그 법정지상권을 미리 포기한 것으로 볼 수는 없으므로, 이와 반대의 견해에서 원심판결을 비난하는 상고이유의 주장은 받아들일 수 없다. 2. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 위와 같은 사실관계를 기초로 하여, 소외인이 법정지상권을 취득한 후 이 사건 건물에 관한 강제경매절차에서 이를 경락받은 피고 1과 그로부터 다시 이를 양수한 피고 2는 각각 그 전자를 차례로 대위하여 환지 확정된 이 사건 대지의 공유자인 원고에 대하여 이 사건 건물의 최초 소유자인 소외인 앞으로 법정지상권 설정등기의 이행을 구함과 아울러 그 전자에 대하여 차례로 법정지상권 이전등기절차의 이행을 구할 수 있으므로, 이와 같은 법정지상권 설정등기절차를 이행할 의무가 있는 원고가 이 사건 대지에 관한 공유지분권에 기하여 피고 1에 대하여 이 사건 대지의 점유·사용으로 인한 차임 상당의 부당이득의 반환을 구하고, 피고 2에 대하여 이 사건 건물의 철거 및 이 사건 대지의 인도와 아울러 그 부당이득의 반환을 구하는 것은 신의칙상 허용될 수 없다고 판단하였다. 그러나 법정지상권자라 할지라도 대지 소유자에게 지료를 지급할 의무는 있는 것이고, 법정지상권이 있는 건물의 양수인으로서 장차 법정지상권을 취득할 지위에 있어 대지 소유자의 건물 철거나 대지 인도 청구를 거부할 수 있다 하더라도 그 대지를 점유·사용함으로 인하여 얻은 이득은 부당이득으로서 대지 소유자에게 반환할 의무가 있는 것이므로(대법원 1995. 9. 15. 선고 94다61144 판결 등 참조), 이 사건 건물을 경락에 의하여 취득한 피고 1은 법정지상권을 그 등기 없이도 당연히 취득하는 것이지만 원고에게 지료 상당의 금원을 지급할 의무는 있고, 피고 2는 소외인과 피고 1을 차례로 대위하여 원고에 대하여 법정지상권 설정등기 및 그 이전등기절차의 이행을 구할 수 있는 지위에 있어, 원고가 그에 대하여 이 사건 건물의 철거나 이 사건 대지의 인도를 구하는 것은 신의칙상 허용되지 않지만, 피고 2가 그 대지를 점유·사용함으로 인하여 얻은 이득은 부당이득으로서 원고에게 반환할 의무가 있다 할 것이다. 그럼에도 불구하고, 원심은 환지예정지 또는 이 사건 대지를 점유·사용해 온 피고들에 대하여 차임 상당의 금원의 지급을 구하는 원고의 청구를 위와 같은 이유로 배척하였으니, 원심판결에는 법정지상권 또는 부당이득에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이고, 상고이유 중 피고들이 법정지상권을 행사할 수 있는 지위에 있지 않다는 주장에는 피고들은 차임 상당 부당이득금의 반환의무가 있다는 취지의 주장도 포함된 것으로 볼 수 있으므로, 이 부분 상고이유의 주장은 이유 있다. 3. 그러므로 원심판결 중 피고 1에 관한 부분과 피고 2에 대한 부당이득반환 청구에 관한 부분을 파기하여 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하고, 나머지 상고는 이를 기각하며, 상고 기각된 부분에 관한 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 지창권(재판장) 천경송 신성택 송진훈(주심) |

| [대법원 1998. 5. 8. 선고 98다2389 판결] 건물명도 【판시사항】 [1] 타인 소유의 토지 위에 권원 없이 건물을 소유하고 있으나 실제로 이를 사용·수익하지 않고 있는 경우, 부당이득반환의무의 유무(적극) [2] 토지 임대차기간 만료시 임차인이 지상 건물을 양도하거나 철거하기로 하는 약정의 효력(무효) [3] 토지 임차인이 건물매수청구권을 행사한 경우, 토지 임차인의 건물명도 및 소유권이전등기의무와 토지 임대인의 건물대금지급의무가 동시이행관계에 있는지 여부(적극) 【판결요지】 [1] 타인 소유의 토지 위에 권한 없이 건물을 소유하고 있는 자는 그 자체로써 특별한 사정이 없는 한 법률상 원인 없이 타인의 재산으로 인하여 토지의 차임에 상당하는 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 동액 상당의 손해를 주고 있다고 보아야 한다. [2] 토지 임대인과 임차인 사이에 임대차기간 만료시에 임차인이 지상 건물을 양도하거나 이를 철거하기로 하는 약정은 특별한 사정이 없는 한, 민법 제643조 소정의 임차인의 지상물매수청구권을 배제하기로 하는 약정으로서 임차인에게 불리한 것이므로 민법 제652조의 규정에 의하여 무효라고 보아야 한다. [3] 토지 임차인의 매수청구권 행사로 지상 건물에 대하여 시가에 의한 매매 유사의 법률관계가 성립된 경우에는 임차인의 건물명도 및 그 소유권이전등기의무와 토지 임대인의 건물대금지급의무는 서로 대가관계에 있는 채무가 되므로, 임차인이 임대인에게 매수청구권이 행사된 건물들에 대한 명도와 소유권이전등기를 마쳐주지 아니하였다면 임대인에게 그 매매대금에 대한 지연손해금을 구할 수 없다. 【참조조문】 [1] 민법 제741조 [2] 민법 제283조, 제643조, 제652조 [3] 민법 제283조, 제536조 제1항, 제643조 【참조판례】 [1] 대법원 1962. 5. 31. 선고 62다80 판결(집10-2, 민401), 대법원 1992. 6. 23. 선고 91다40177 판결(공1992, 2242), 대법원 1995. 9. 15. 선고 94다61144 판결(공1995하, 3389) /[2] 대법원 1992. 10. 9. 선고 92다22435 판결(공1992, 3112), 대법원 1993. 6. 22. 선고 93다16130 판결(공1993하, 2096), 대법원 1993. 7. 27. 선고 93다6386 판결(공1993하, 2400) /[3] 대법원 1991. 4. 9. 선고 91다3260 판결(공1991, 1363) 【전문】 【원고,상고인겸피상고인】 【피고,피상고인겸상고인】 【원심판결】 서울고법 1997. 11. 20. 선고 96나18313 판결 【주문】 원심판결 중 부당이득반환에 관한 원고들 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 서울고등법원에 환송한다. 원고들의 나머지 상고와 피고의 상고를 모두 기각한다. 상고기각 부분에 대한 상고비용은 각자의 부담으로 한다. 【이유】 1. 원고들 소송대리인의 상고이유를 판단한다. 가. 제1점에 대하여 (1) 원심판결의 요지 원심판결 이유에 의하면 원심은, 그 내세운 증거에 의하여 이 사건 대지는 원래 1953. 5. 7. 소송수계 전 원고인 망 소외인 명의로 소유권이전등기가 경료된 위 망인의 소유로서, 1974년경 구획정리에 따라 서울 동대문구(현재는 중랑구) (주소 1 생략) 답 938평에서 분할됨과 동시에 그 지목이 대지로 바뀐 사실, 이 사건 대지 상에는 원심판결 주문 제2항 기재의 건물들이 건립되어 있는데, 그 건물들은 모두 3동(필지별로는 2동씩이 된다)으로서 그 중 ① 위 주문 제2항 기재 (가), (나), (다) 부분으로 이루어진 1동(이하 '제1건물'이라 한다)은 위 (주소 2 생략) 대지 상에 위치하고, ② 같은 (샤), (쟈), (챠), (캬), (탸) 부분은 원심판결 별지 도면 표시 (야) 부분과 함께 1동(이하 '제2건물'이라 한다)을 이루어 위 (주소 3 생략) 대지 및 원·피고 외의 타인 소유인 위 (주소 4 생략) 대지에 걸쳐서 위치하고, ③ 나머지 건물 부분은 위 별지 도면 표시 (라), (바), (갸), (냐), (댜) 부분과 함께 1동(이하 '제3건물'이라 한다)을 이루어 피고 소유인 위 (주소 5 생략) 대지, 이 사건 대지 및 원·피고 외의 타인 소유인 위 (주소 6 생략) 도로 지상에 걸쳐서 위치하고 있는 사실, 피고는 1972. 10. 1.경부터 위 (주소 5 생략)를 사업장 소재지로 하여 대영공업사라는 상호로 일급자동차정비소를 운영하고 있는데, 평소 위 망인과 친분관계가 두터웠던 관계로 1975년경 위 정비소를 확장하면서 위 망인으로부터 위 정비소의 부지로 이 사건 대지를 저렴한 가격에 임차한 다음, 당시 논이었던 이 사건 대지에 자신의 비용을 들여 성토작업을 하여 이를 대지로 조성하고 위 정비소의 부지로 사용하여 온 사실, 그 후 위 망인과 피고는 1985. 9. 1. 이 사건 대지에 관하여 임대차기간을 같은 해 9. 1.부터 1988. 8. 31.까지로, 임차보증금을 금 2,500,000원, 월차임을 금 500,000원으로 하는 임대차계약을 체결하면서, 피고는 위 망인의 동의 없이 이 사건 대지 상에 건물 및 공작물을 축조하거나 기타 고정된 시설을 하지 못하고, 만일 이를 위약하면 위 망인은 일주일 내에 이를 철거할 것을 요구할 수 있으며 피고는 무조건 이에 응하여야 하고, 피고가 위 망인의 승낙을 얻어 축조한 건물은 임대차 종료시 모두 철거하기로 약정한 사실, 피고는 위 망인의 동의를 얻고 이 사건 대지 상에 앞서 본 건물들을 건축하여 이를 소유하면서 위 정비소의 사무실, 장비실, 정비실, 창고, 식당 등의 용도로 사용하여 왔고, 위 정비실 등에는 자동차정비에 필요한 각종 기계들을 설치한 사실, 한편 위 망인은 위 임대차계약의 기간이 만료된 후에도 월차임만을 인상하여 계속 피고로부터 월차임을 지급받아 왔고, 1994. 3.경부터는 월차임을 금 1,500,000원으로 인상하여 1995. 2.분까지 이를 지급받았는데, 이 사건 대지에 건물을 신축하기로 마음을 먹고 1995. 3. 14. 피고에게 위 임대차계약의 해지를 통고한 사실, 그러나 피고는 위 정비소의 운영에 필요한 부지 확보와 기계 이전에 필요한 기간을 주면 알아서 이 사건 대지를 인도하겠다는 취지로 답변하면서 위 정비소 영업을 계속하여 오다가 이 사건 가집행 선고부 제1심판결이 선고된 후 원고들이 제1심판결에 기하여 대체집행을 실시할 기세를 보이자, 1996. 6. 5. 위 건물에 설치된 각종 기계류를 수거하여 이 사건 대지 및 건물에서 철수함으로써 그 때부터는 위 정비소 영업을 하지 않고 있는 사실, 또한 피고는 위 망인이 위 해지 통고에 따라 1995. 3.분부터 월차임의 수령을 거부하자 2회에 걸쳐 1995. 10.분까지의 월차임 합계 금 12,000,000원(=1,500,000원×8개월)을 위 망인 앞으로 변제공탁한 사실, 한편 위 망인은 이 사건 제1심판결 선고 후인 1996. 5. 4. 사망하여 원고들이 그 재산을 공동으로 상속한 사실 등을 각 인정한 다음, 위 망인과 피고 사이의 위 임대차계약은 위 1985. 9. 1.자 임대차계약의 기간이 만료된 후 묵시의 갱신이 이루어짐으로써 기간의 정함이 없는 임대차로 되었고, 위 망인이 1995. 3. 14. 피고에 대하여 해지 통고를 함에 따라 그 때로부터 6개월이 경과한 1995. 9. 14.에 적법히 해지되었다고 할 것이므로, 피고는 특별한 사정이 없는 한 위 망인의 지위를 승계한 원고들에게 이 사건 대지 상의 건물을 모두 철거하고 이 사건 대지를 인도할 의무와 원고들에게 임차목적물인 이 사건 대지를 인도하지 아니하고 계속 사용·수익함으로써 얻게 된 이득을 부당이득으로서 반환할 의무가 있다고 할 것인데, 부당이득의 반환에 있어서 이득이라 함은 실질적인 이득을 가리키는 것이므로, 피고가 1996. 6. 5. 이후에도 이 사건 대지 상에 자기의 건물을 소유함으로써 이 사건 대지를 점유하고 있고 이로 인해 원고들에게 손해가 발생하였다고 하더라도, 앞서 본 바와 같이 피고가 실제로 이를 사용·수익하지 않고 있는 이상, 이득을 얻은 것이라고 볼 수 없다는 이유로 원고들의 1996. 6. 5. 이후의 부당이득반환 주장을 배척하였다. (2) 판 단 그러나 타인 소유의 토지 위에 권한 없이 건물을 소유하고 있는 자는 그 자체로써 특별한 사정이 없는 한 법률상 원인 없이 타인의 재산으로 인하여 토지의 차임에 상당하는 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 동액 상당의 손해를 주고 있다고 보아야 한다(대법원 1962. 5. 31. 선고 62다80 판결, 1995. 9. 15. 선고 94다61144 판결 등 참조). 그런데 앞서 본 바와 같이 이 사건 대지에 관한 임대차계약이 적법하게 해지되었다면 피고는 권원 없이 원고들의 소유인 이 사건 대지 위에 건물을 소유하고 있는 것이 되어 그 자체로서 특별한 사정이 없는 한 법률상 원인 없이 원고들의 재산으로 인하여 토지의 차임에 상당하는 이익을 얻고 있고, 이로 인하여 원고들에게 동액 상당의 손해를 주고 있다고 보아야 함에도 불구하고, 원심이 이와 다른 견해에서 그 판시와 같은 이유로 원고들의 위 주장을 배척한 조치에는 부당이득에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법을 저질렀다고 하지 아니할 수 없다. 나. 제2점에 대하여 토지 임대인과 토지 임차인 사이에 임대차기간 만료시에 임차인이 지상 건물을 양도하거나 이를 철거하기로 하는 약정은 특별한 사정이 없는 한, 민법 제643조 소정의 임차인의 지상물매수청구권을 배제하기로 하는 약정으로서 임차인에게 불리한 것이므로 민법 제652조의 규정에 의하여 무효라고 보아야 한다(대법원 1993. 7. 27. 선고 93다6386 판결 참조). 원심이, 같은 취지에서 1985. 9. 1. 위 망인과 피고 사이에 체결된 위 임대차계약의 약정을 들어 피고가 매수청구권을 행사할 수 없다는 원고들의 주장을 배척한 다음, 원심판결 주문 제2항 (나)기재 각 건물에 대한 피고의 매수청구권 행사를 인용한 조치를 기록에 비추어 검토하여 본즉, 옳다고 여겨지고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 위법이 있다고 할 수 없다. 2. 피고 소송대리인의 상고이유를 판단한다. 가. 제1점에 대하여 이 사건 매매대금채권은 그 성질상 피고의 매수청구권 행사와 동시에 이행기가 도래하는 채권이므로, 원고들은 피고의 위 매수청구권 행사일로부터 피고에게 위 매매대금에 관한 지연손해금을 지급할 의무가 있다는 피고의 주장은 상고심에 이르러 새로이 하는 주장이어서 원심판결에 대한 적법한 상고이유가 될 수 없을 뿐 아니라, 토지 임차인의 매수청구권 행사로 지상 건물에 대하여 시가에 의한 매매 유사의 법률관계가 성립된 경우에는 토지 임차인의 건물명도 및 그 소유권이전등기의무와 토지 임대인의 건물대금지급의무는 서로 대가관계에 있는 채무가 되므로(대법원 1991. 4. 9. 선고 91다3260 판결 참조), 피고가 원고에게 매수청구권이 행사된 판시 건물들에 대한 명도와 소유권이전등기를 마쳐주지 아니하였다면, 위 매매대금에 대한 지연손해금을 구할 수 없다 할 것인데, 기록상 피고가 자신의 이행의무를 다하였다고 볼 만한 자료가 전혀 없다. 따라서 피고의 위 상고이유의 주장은 이유 없다. 나. 제2점에 대하여 원심이, 이 사건 대지에 대한 부당이득을 금 5,542,800원의 월차임 상당의 금액으로 산정한 조치를 기록에 비추어 검토하여 본즉, 옳다고 여겨지고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 위법이 있다고 할 수 없다. 3. 그러므로 원심판결 중 부당이득반환에 관한 원고들 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하며, 원고들의 나머지 상고와 피고의 상고는 모두 이유 없어 이를 기각하고, 상고기각 부분에 관한 상고비용은 패소자들 각자의 부담으로 하기로 관여 법관들의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다. 대법관 정귀호(재판장) 박준서 김형선(주심) 이용훈 |

Ⅱ. 이론 및 선행연구 고찰

1. 이론적 고찰

법정지상권은 동일인의 소유에 속하였던 토지와 건물이 각각 그 소유자를 달리하게 된 때 건물소유자에게 건물 소유를 위하여 생기는 법률 규정에 따른 지상권을 말한다. 건물과 토지를 각각 소유권의 객체로 보는 우리 「민법」의 특수성에서 오는 건물의 존립을 보호하고 사회경제적 손실을 해소하기 위한 제도이다.4)

| 4) 위 판결에서 “법정지상권을 인정하는 취지는 당사자의 어느 한 편의 이익을 보호하려는 데 있는 것은 아니다”라고 하고 있다. |

건물전세권자의 법정지상권 「민법」 제305조, 저당물의 경매 「민법」 제366조, 가등기 담보권의 실행 「가담 법」 제10조 및 「입목에 관한 법률」 제6조의 법정지상권 등이 있으나 본 연구에서는 「민법」 제366조의 법정지상권에 대해 한정하고자 한다. 법조문에 “저당물의 경매로 인하여”라고 하여, “담보권 실행에 의한 경매”에 의하여 소유권이 분리되었을 때 법정지상권의 성립을 인정하고 있다. 건물은 토지의 이용 관계를 수반하지 않고서는 있을 수 없으므로,5) 토지와 건물의 소유자가 동일인일 경우에는 지상권을 인정하지 않는다.6) 따라서 법정지상권은 토지의 이용권과 저당권과의 충돌을 조화롭게 하여 우리 법제가 토지와 건물을 별개의 부동산으로 다루기 때문에 발생하는 현실적인 문제를 해결하기 위한 특수한 물권이다.

| 5) 대법원 1962.4.18. 선고 4294민상1103 판결. 6) 이은영, “법정지상권에 관한연구”, 「덕암김병대교수화갑기념」, 대흥기획. 1998, p.191. |

| [대법원 1962. 4. 18. 선고 4294민상1103 판결] 건물철거 【판시사항】 토지와 그 위의 건물이 같은 소유자의 소유에 속하였다가 매각 또는 기타원인으로 인하여 양자의 소유자가 다르게 될 때에 건물소유자가 취득할 관습에 의한 법정 지상권 【판결요지】 토지와 그 위의 건물이 같은 소유자의 소유에 속하려다가 매각 토지 기타의 원인으로 인하여 양자의 소유자가 다르게 될 때에 건물소유자는 특별한 사정이 없는 한 관습에 의한 법정지상권을 취득하게 된다 【참조조문】 민법 제279조,제305조 제1항,제366조 【전문】 【원고, 피상고인】대구중공업주식회사 【피고, 상고인】대한민국 【원심판결】제1심 대구지방, 제2심 대구고등 1961. 5. 25. 선고 60민공742 판결 【주 문】 원판결을 파기한다. 본건을 대구고등법원에 환송한다. 【이 유】 피고소송수행자 한상술의 상고이유는 뒤에 붙인 상고이유서의 기재와 같다. 살피건대 건물은 토지의 이용관계를 수반하지 아니하고서는 있을 수 없으므로 건물을 건물로서의 효용을 가진 독립된 부동산으로서의 가치를 인정하려면 토지의 이용관계는 건물을 위하여서의 불가분적 관계라고 하지 아니할 수 없을 것이다. 그리고 토지와 건물이 같은 소유자에게 속하고 있을 때에는 건물을 위한 토지의 이용관계는 토지 소유권내에 흡수되고 토지와 건물과의 이용관계를 분리하여 생각할 실질적 이익과 필요가 없는 것이나 양자의 소유권자가 다르게 되는 순간 양자의 합리적인 이용관계를 생각하지 아니하면 아니되게 된다. 그러므로 건물과 토지를 분리하여 독립된 하나의 부동산으로서 인정하고 있는 우리민법은 일정한 조건하에서의 법정지상권을 인정하고 있으나 민법에서 규정하는 요건을 구비하지 아니하였다고 하더라도 토지와 건물이 같은 소유자의 소유에 속하였다가 그 건물 또는 토지가 매각 또는 그 외의 원인으로 인하여 양자의 소유자가 다르게 될 때에는 특히 그 건물을 철거한다는 조건이 없는 이상 당연히 건물 소유자는 토지 소유자에게 대하여 소위 관습에 의한 법정(당사자의 합의에 의한 것이 아니라는 의미이다) 지상권을 취득하게 되는 것인 바 본건에 있어서 당사자간에 다툼이 없는 사실에 의하면 피고는 본건 토지와 그 위에 건립되어 있는 본건 건물과를 소유하고 있다가 본건 토지만을 원고에게 불하 매각하고 그 위에 건립되어 있는 건물은 피고 자신이 소유하고 있으므로서 본건 건물은 피고의 본건 대지는 원고의 소유가 되어서 양자의 소유자가 다르다는 것이요 일건 기록을 검토하여도 원고와 피고와의 사이에 본건 건물을 철거하기로 하였다는 특별한 약정이 있음을 발견할 수 없으므로 피고 소유의 본건 건물은 원고의 본건 토지위에 위에서 말하는 관습에 의한 법정지상권이 있다고 할 것임에도 불구하고 원심이 법정지상권에 관한 입증이 없다는 이유로서 원고의 건물 철거 청구를 인용 하였음은 결국 관습에 의한 법정지상권에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할것이므로 본건 상고는 이유있다하여 원심으로 하여금 다시 심리판단케 하기 위하여 관여법관 전원의 일치된 의견으로서 주문과 같이 판결한다. 대법원판사 방순원(재판장) 홍순엽 양회경 |

학설・판례에 의한 성립요건은 첫째 저당권설정 당시부터 건물이 존재할 것, 둘째 저당권설정 당시 토지와 건물이 동일인 소유일 것, 셋째 토지와 건물 중 적어도 어느 하나에 저당권이 설정될 것, 넷째 경매로 인하여 건물과 토지의 소유자가 달라질 것 등이다

관습법상 법정지상권은 이미 존재하는 기존건물의 소유를 위한 권리이다. 따라서 매매 등으로 그 소유자를 달리한 때에는 다른 특별한 사정이 없으면 건물소유자에게 대지에 대하여 지상권을 취득한 것으로 봄으로서, 그 건물의 가치를 유지케 하자는 국민 경제상 필요로 인정된 제도라 할 것이며, 일반적인 매매 이외에도 증여,7) 강제경매,8) 공매,9) 공유물 분할,10) 귀속 재산 불하11) 등에 의하여 소유자가 다른 경우 판례가 인정하

는 관습법상 법정지상권이다. 관습법상으로 인정된 법정지상권에 대하여는 다른 특별한 사정이 없는 이상 민법의 지상권에 관한 규정을 준용하여야 한다고 판단된다.

관습법상 법정지상권 성립요건은 첫째, 토지와 건물의 소유자가 동일인일 것 둘째, 토지 그 지상에 건물이 있어야 하며 미등기건물이나 무허가건물인 경우도 포함한다. 셋째, 매매 기타의 적법한 원인으로 소유자가 달라져야 한다.

| 7) 대법원 1963.5.6. 선고 53아11 판결. 8) 대법원 1970.9.29. 선고 70다1454 판결. 9) 대법원 1967.11.28. 선고 67다1831 판결. 10) 대법원 1967.11.24. 선고 67다1105 판결. 11) 대법원 1966.2.22. 선고 65다2223 판결. |

| [대구고법 1971. 6. 1. 선고 70나670 제1민사부판결 : 상고] 건물수리등청구사건 【판시사항】 강제경매의 경우에 관습상 법정지상권을 인정한 사례 【판결요지】 강제경매의 경우에도 동일한 소유자에게 속하던 토지 및 그 지상건물이 경락에 의하여 각기 그 소유자를 달리하게 된 경우에 건물을 철거한다는 조건이 없는 한 건물소유자는 법정지상권을 취득하는 것이고 강제경매를 위한 압류가 있은 때로부터 경락에 이르기까지 계속하여 토지와 건물이 동일한 소유자일 필요는 없고 경락당시에 토지와 건물이 동일한 소유자에 속하면 그 건물의 소유자는 그 건물을 위한 법정지상권을 취득한다. 【참조조문】 민법 제366조 【참조판례】 1970.9.29. 선고 70다1454 판결(판례카아드 9713호, 대법원판결집 18③민119, 판결요지집 민법 제366조(18) 369면) 【전문】 【원고, 피항소인】 【피고, 항 소 인】 【원심판결】 부산지방법원 1969. 11. 21. 선고 69가306 판결. 【변론종결】 1971. 5. 4. 【주 문】 제1심판결은 이를 취소한다. 원고의 청구는 이를 기각한다. 소송총비용은 이를 원고의 부담으로 한다. 【청구취지】 피고는 원고에게 부산시 중구 대청동2가 17의1 대지 31평 같은곳 17의5 및 같은곳 17의19 대지3필지상 목조아즙 2층건 주택 및 공장1동 건평 44평 2층 평22평중 별지도면(가)(나)(다)(라)(가)의 각점을 순차 연결한 선내의 건평31평, 및 2층 평10평을 수거하고 1969. 3. 15.부터 위 수거완료시까지 매월돈 60,000원을 지급하라. 소송비용은 피고의 부담으로 한다. 제1항에 한하여 가집행할 수 있다. 【이 유】 성립에 다툼이 없는 갑제1호증의 기재내용과 원심의 검증결과 원심감정인 소외 1의 감정결과에 의하면 부산시 서구 대청동 2가 17의1 대지31평이 원고 명의로 소유권이전등기가 경료되어 있는 사실, 피고는 위 대지31평 및 같은곳 17의5, 같은곳 17의19 대지3필지상에 목조아연즙 2층건 주택 및 공장1동 건평44평 2층평22평을 소유하여 위 대지31평을 점유(위 31평 지상건물은 별지도면 가, 나, 다, 라, 가를 연결한 선내의 건평31평 및 2층평10평이다)하고 있는 사실을 인정할 수 있으므로 위 대지31평은 원고의 소유로 추정된다. 원고는 원고소유 대지31평 위에 있는 위 건물의 수거를 청구하고 피고 소송대리인은 원고가 위 대지의 소유권을 취득한 것은 경락에 인한 것이므로 경락 당시 위 대지와 그 지상건물은 모두 피고소유였으므로 피고는 위 대지상에 법정지상권을 취득한 것이라고 주장하므로 살피건대 성립에 다툼이 없는 을제2, 3호증의 기재내용에 의하면 이건대지는 소외 2의 강제경매신청에 의하여 경매가 실시된 결과 원고가 이를 경락하였고, 경락당시의 이건대지와 그 지상건물은 모두 피고의 소유였으며 한편 소외 2가 강제경매에 앞서 1967. 7. 19. 가압류집행을 한 당시의 이건대지 소유자는 소외 3이었고, 그때의 그 지상건물의 소유권자는 소외 4로서 대지와 그 지상건물의 소유권이 각각 다른사람에 속해있다가 위 가압류이후에 대지와 지상건물의 소유권이 전전이전되어 경락당시는 소유권이 모두 피고에게 귀속되어 있었던 사실을 인정할 수 있다. 강제경매의 경우에 있어서도 동일한 소유자에게 속하던 토지 및 그 토지위의 건물이 경락에 의하여 각기 그 소유자를 달리하게된 경우에 그 건물을 철거한다는 조건이 없는 한 그 건물의 소유자는 그 토지위에 그 건물을 위한 관습상의 법정지상권을 취득하는 것이고, 강제경매를 위한 압류가 있은때로 부터(또는 그 압류에 선행한 가압류가 있은 경우에는 그 가압류가 있은때로부터)경락에 이르는 기간 중 계속하여 그 토지 및 건물이 소유자를 같이하고 있음을 요하는 것이 아니고, 경락당시에 그 토지 및 건물이 동일한 소유자에게 속하면, 그 건물의 소유자는 그 토지위에 그 건물을 위한 법정지상권을 취득하는 것인바, 위에서 인정한바와 같이 이건대지에 대하여 원고가 경락할 당시의 위 대지와 그 지상건물은 모두 피고의 소유였으므로 피고는 이건대지위에 그 건물을 위한 관습상의 법정지상권을 취득하는 것이므로 원고의 이건 건물수거청구는 이유 없는 것이다. 원고는 이건솟장송달익일부터 이건건물수거완료할때까지 매월돈60,000원상당의 손해배상을 청구하므로 살피건대, 피고는 위에서 인정한 바와 같이 이건대지에 대한 법정지상권에 의하여 정당히 점유하고 있으며 원고의 위 손해배상청구는 피고가 이건대지를 불법점유하고 있으므로 이에 대한 임료상당의 손해배상을 청구하고 있는바, 피고는 원고에게 이건토지를 사용하므로서 그 지료를 지급할 의무는 있으나 임료상당의 손해배상지급의무는 없다고 인정되므로(원고는 위 손해배상청구를 지대청구로 바꾸어 소송자료를 제출할 것을 촉구하여도 이에 응하지 않는다)원고의 이점에 대한 청구도 이유 없는 것이다. 그렇다면 원고의 이건청구는 부당하다고 기각할 것인바 제1심판결은 이와 취지를 달리하여 부당하므로 민사소송법 제386조에 의하여 이를 취소하고 소송비용의 부담에 관하여는 민사소송법 제95조, 제89조를 적용하여 주문과 같이 판결한다. 판사 서윤홍(재판장) 최재호 최선호 |

| [대법원 1967. 11. 28. 선고 67다1831 판결] 지상권설정등기 【판시사항】 지상권에 관한 법리를 오해한 위법이 있는 실례 【판결요지】 동일인의 소유였던 대지와 지상건물이 공매에 의하여 다른 소유자에 속한 경우 건물소유자는 그 대지위에 지상권을 취득한다할 것인바 그 지상권자는 그 대지의 소유자가 변경되었을 때 그 지상권의 등기없이도 그 대지의 신소유자에게 대하여 지상권을 주장할 수 있다 할 것이며 지상권의 등기가 없었다고 하여 건물의 양도가 있을 경우에 특별한 사정이 없는 한 곧 그 지상권이 소멸된 것이라 인정할 수 없다. 【참조조문】 민법 제366조 【참조판례】대법원 1965.9.23.선고 65다1222 판결 【전문】 【원고, 상고인】 김0환 【피고, 피상고인】 동립산업진흥 주식회사 외 1명 【원심판결】 제1심 서울민사지방, 제2심 서울고등 1967. 6. 30. 선고 66나1536 판결 【주 문】 원판결을 파기하고, 사건을 서울고등법원에 환송한다. 【이 유】 원고소송대리인의 상고이유에 대하여, 원판결에 의하여 확정된 사실에 의하면 본건 대지와 그 지상건물이 원래 모두 피고 김명옥의 소유이었던 것을 국가가 국세징수법의 절차에 따라 공매한 결과 본건 대지는 1962.12.20에 국가에 낙찰되어 1963.1.8에 그 취득등기가 되고, 그 지상의 본건 건물은 1963.1.14에 소외 박상일에게 낙찰되어 1963.2.12에 그 취득등기가 되고, 이어서 본건 토지는 피고 동립산업이 1965.3.27 국가로부터 매수하고, 본건 건물은 원고 김동환이가 1963.2.13 소외 박상일로부터 매수하여 각각 그 취득등기를 마쳤다는 것으로서 이와같이 피고 김명옥의 소유이었던 대지와 그 지상건물이 공매에 의하여 대지는 국가의 소유가 되고 건물은 여전히 피고 김명옥의 소유로 남아 있을 경우에는 원판결 판단과 같이 건물소유자인 피고 김명옥은 그 대지위에 지상권을 취득한다 할 것인바,그 지상권자는 그 대지의 소유자가 변경되었을 때 그 지상권의 등기 없이도 그 대지의 신소유자에게 대하여 지상권을 주장할 수 있다할 것이며( 본원 1965.9.23 선고 65다1222 판결 참조) 지상권이 설정됨으로 인정되는 건물을 양도하기로 한 경우에 건물철거등 합의가 있는 것과 같은 특별한 사정이 없을 때에는 건물과 함께 지상권도 양도하기로 한 것이어서 지상권자는 건물 양수인에게 대하여 그 지상권의 설정등기를 한후 이의 양도등기 절차를 이행하여줄 의무를 부담한 것이라 해석되고, 지상권의 등기가 없었다고 하여 건물의 양도가 있을 경우에 특별한 사정이 없는한 곧 그 지상권이 소멸된 것이라 인정할 수 없다고 봄이 상당하다 할 것이다. 위와같은 사정하에 있는 본건에 있어 특별한 사정이 없는한 피고 김명옥은 건물과 함께 지상권도 양도하기로 하였으나 그 지상권에 관한 등기 없으므로 의연 지상권자라 할 것이며 피고 김명옥은 소외 박상일에게, 그는 다시 원고에게 지상권을 양도하기로 한 채권적 계약이 있은 것으로 인정함이 상당하다함은 위에서 설명한바로서 원고는 채권자 대위의 법리에 의거 피고 동립산업주식회사에 대하여 피고 김명옥에게 지상권 설정등기절차 이행을 구하고, 피고 김명옥에게 대하여는 소외 박상일(1심피고)에게, 그는 다시 원고에게 순차로 그 지상권의 각 이전등기를 구할수 있는 법리라 할것 임에도 불구하고 피고 김명옥이가 본건 건물의 소유권을 양도하므로서 건물소유자인 지위를 상실하기 전에 법정지상권의 등기를 하지 아니한 이상 그 지상권이 소멸되었다는 취의로 판단한 원판결에는 지상권에 관한 법리를 오해한 위법이 있다할 것이므로 상고논지는 이유있고, 원판결은 파기를 면치못할것이다. 따라서 민사소송법 제406조에 의하여, 관여법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법원판사 양회경(재판장) 손동욱 홍순엽 이영섭 |

| [대법원 1967. 11. 14. 선고 67다1105 판결] 가건물철거등 【판시사항】 가. 당사가 간의 합의에 의한 공유물 분할의 약정이 있음에도 불구하고 재판상 분할 청구를 인용한 원심을 파기한 사례 나. 기판력에 관한 법리를 오해한 위법이 있는 실례 다. 건물에 관하여 관습에 의한 지상권을 취득하였다고 인정할 수 있는 경우 【판결요지】 건물부지의 공유자들이 그 대지를 분할하여 그 건물부지를 공유자중의 한사람의 단독소유로 귀속된 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 건물 소유자는그 건물을 위하여 관습에 의한 법정지상권을 취득한다. 【참조조문】 민법 제269조,민법 제366조 【전문】 【원고, 피상고인】 이0승 【피고, 상고인】이0 외 1명 【원심판결】 제1심 서울민사지방, 제2심 서울고등 1967. 4. 11. 선고 66나661 판결 【주 문】 원판결중 피고들에게 관한 부분을 파기하고, 그 부분을 서울고등법원에 환송한다. 【이 유】 피고들 소송대리인의 상고이유에 대하여 살피건대, (1) 원판결에 의하면, 원심은 다음과 같은 사실을 인정하였다. 즉, 서울 특별시 중구 회현동 3가 13번지의 1 대지 538평 (원래 귀속재산)은 1962.3.10 중구 충무로 1가 24의 15 대지 375.7 평으로 환지 확정되었으며 위와같은 환지확정이 되기 전인 1954년경은 위와같은 환지예정지로 되어있으나 환지구역정리 공사가 실시되기 전이므로 관재국은 우선 종전의 토지인 위의 538 평을 구 지적도에 의하여 원판결 첨부 제1도면과 같이 소외 박춘만,김진옥을 위시한 8명에게 분할할 부분의 위치와 평수를 특정하여 불하하였으나 아직 분할등기를 하지 아니하고 1필지로서 각 매수자가 사실상 분할받은 평수에 상당한 지분으로서 공동소유로 등기를 하였고, 위와같은 불하가 있을 당시 위의 불하를 받은 자들은 장차 환지처분으로 인한 대지의 위치와 평수에 변경 감축이 있는 경우, 관재국에서 그 위치와 평수를 지정변경하여도 아무 이의가 없다는 취지의 서약서 즉, 공유물분할에 관한 권한을 관재당국에게 위임한다는 특약을 하였으며, 그후 그 지역은 환지되어 375.7평으로 감축되었으므로 관재국은 위와같은 불하받은 공유자들의 위임에 의하여 1961.7.19 원판결첨부 제3도면 표시와 같이 각 불하받은 자들의 위치와 평수를 지정함으로써 그 공유대지는 분할되었다. 위와같은 지정에 따라 위의 375.7평 중에서 수불하자인 소외 박춘만, 김진옥(원고의 전소유자)소외 김학호(원심에서의 공동피고인 대한결핵협회의전소유자)피고 이영등 4명이 각각 지정받은 부분, 합계 157.7 각각 소유권이전등기가 되었으나, 위의 157.7 평만이 등기부상 위평 이외의 평수는 위 이외의 자들 명의로 분할되어 동인들 명의로 박춘만, 김진옥의 특정승계인인 원고와 위 김학호의 특정 승계인인 원심에서의 공동피고 대한결핵협회및 피고 이영 등 3 명의 공유로 남아 있었다는 사실을 인정하고(원판결 첨부 제3도면에 의하여 원고가 소외 박춘만과 김진옥으로부터 양수한 평수는 24.22평이다)원심은 원고가 본건 소송에서 원판결 첨부 제4도면과 같이 분할을 청구하는 평수는 23.36평으로서 위의 제3도면 표시의 위치와 평수범위내이므로, 원고의 본건 분할청구는 정당하다는 취지로 판시하므로서 원고의 분할청구를 인용하였다. 그러나 위에서 말한바와 같이 공동소유자들의 합의에 의하여 그 공유물을 분할할 수 있는 권한을 위임받은 관재국이 그 위임받은 권한에 의하여 원판결 첨부 제3도면과 같이 분할을하였다면, 위의 제3도면으로서(원고가 승계한 분할된 평수는 24.22평이다) 원고는 그 분할된 부분에 대한 소유권 이전등기를 청구하던가 그 분할에 관하여 다툼이 있다면 그 확인을 청구함은 별문제이나, 또다시 그 분할을 청구함은 부당하다 할 것임에도 불구하고, 원심이 당사자간의 협의에 의하여서의 공유물 분할이 있었다는 사실을 인정하면서 다른 특별한 사정없이 또다시 재판상 분할청구와 같은 본건 분할청구를 인용하였음은 공유물 분할에 관한 법리오해와 심리미진의 위법이 있다 아니할 수 없다. (2) 원판결에 의하면, 원심은 피고의 본안건항변에 대하여 다음과 같이 판시하였다. 즉, 원고는 본건 소송이전에 피고 이영을 상대로 본건 건물을 철거하라는 청구소송을 하였다가(원고는 본건 피고 이영을 상대로 하여 본건피고 이영과 피고회사에게 대한 철거를 청구하는 바와 같은 건물의 철거를 청구하였다). 원고의 패소로 확정되었는바 위의 소송에 있어서의 원고청구 원인은 관재국이 그 고유의 권한에 의하여 그 환지예정지중 각 불하받은 자들의 위치와 평수를 지정하였음을 전제로하여 원고의 전자(소외 박춘만과 김진옥)들이 지정받아 그 권리에 속한 대지위에 본건 건물이 건립되어 있다는 이유로 그 철거를 청구하였으나, 본건에 있어서의 철거청구원인은 공유자들의 합의에 의한 위임에 의하여 관재국이 분할지정을 하였음을 전제로 본건 철거청구를 하고 있으므로 위의 소송에의 철거원인과 본건 철거청구에서의 청구원인은 서로 다르다 할 것인즉, 본건 철거청구를 위의 확정판결의 기판력에 저촉된다고는 할 수 없다는 이유로 피고의 본안전항변을 배척하였다. 그러나 위 (1)에서 말한 바와같이 원심이 인정한 공유자들의 합의에 의하여 수여된 관재국의 공유물분할권은 본건 귀속대지에 대한 불하계약이 있을 당시인 1954년경에 수여되었음이 명백하고 원심이 채택한 을 제20호증(전 소송에서의 항소심판결)판결에 의하여 위에서 말한 전소송의 최종변론이 1962.6.20임이 명백하므로 원고가 본건 소송에서 그 청구원인으로 주장하는 '공유자들의 합의에 의한 관제국에 공유물 분할권 수여의 특약'의 주장은 위의 전 소송의 변론종결당시까지 주장할 수 있었던 사유이므로 전 소송의 확정판결의 기판력에 의하여 차단되어 새로히 본 소송에서 주장할 수 없다 할 것임에도 불구하고, 원심이 위와같이 판시하였음은 기판력에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 아니할 수 없을 뿐 아니라 위 (1)에서 말한바와 같이 당사자의 협의에 의하여 수여된 권한에 의하여 관제국장이 분할한 토지중 원고에게 분할된 평수는 24.22평(원판결 첨부 제3도면)이고, 본건 소송으로서 청구한 분할평수는 23.36평임이 명백한바, 본건 분할청구의 평수가 위의 24.22 평의 범위내라 하더라도 본건 분할을 청구하는 평수의 위치를 특정할 수 없은즉 피고 신영상사에게 대한 건물철거청구를 인용한 원판결은 부당하다. 따라서 피고들에게 대한 건물철거 청구부분 역시 인용할 수 없다할 것이므로 이와 반대된 피고들에게 관한 원판결은 그외의 상고이유에 대한 판단을 생략하고, 부당하다 하여 파기하기로 한다(건물이 서있는 대지의 공유자들이 그 대지를 분할하여 그 건물부지를 공유자중의 한사람의 단독소유로 귀속된 경우에는 다른 특별한 사정이 없는한, 그 건물 소유자는 그 건물을 위하여 관습에 의한 지상권을 취득하였다 할 것이므로 본건에 있어서 당사자의 협의에 의한 수권에 의하여 관재국장이 본건 대지를 분할할 당시 위와같은 본건 대지위에 건물이 있다는 점들을 고려하면서 대지 분할을 하였는가의 여부의점도 심리하여야 할 것이다) 그러므로 관여법관 전원의 일치된 의견으로서 주문과같이 판결한다. 대법원판사 이영섭(재판장) 손동욱 홍순엽 양회경 |