728x90

죽을 때까지 따라붙는 연대보증 덫

명의 빌려준 친인척 사업주 사망 후에도 20년 넘게 빚 독촉

당국 제도개선 불구 구시대적 행태 여전

연체이자만 월 200만원… 10년 지났는데 또 10년 연장하라니

서울경제이유미기자입력2012.09.05 17:53수정2012.09.05 22:07

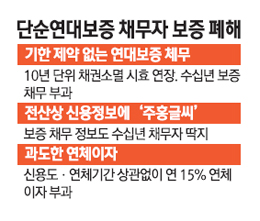

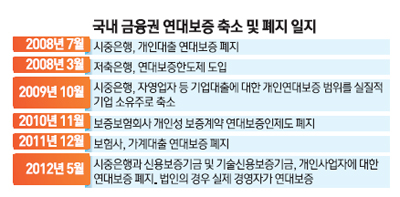

서울경제신문이 지난해 11월부터 연대보증제도의 폐해를 전면 지적한 후 금융당국은 보증제도 전반에 대한 수술작업을 벌이고 있다. 그리고 지난 5월부터 시중은행은 물론 신용보증기금과 기술신용보증기금의 개인사업자대출에 대한 연대보증을 폐지했다. 이에 따라 국내 기업과 가계를 옥죄던 연대보증의 멍에가 국내 금융시장에서 어느 정도 사라진 듯 보였다.

하지만 일반 서민금융에 독버섯처럼 자라고 있는 연대보증의 폐해는 끈질기고 집요했다. 심지어 경영에 관여하지도 않고 사업주에게 명의만 빌려준 친인척들이 사업주가 사망한 후에도 무려 20년이 넘도록 연대보증의 사슬 때문에 원리금 상환독촉을 받는 구시대적 행태도 버젓이 벌어지는 것으로 파악됐다.

보증제도에 대한 본지의 릴레이 보도를 접한 김태수(65ㆍ가명)씨는 5일 이 같은 현실을 적시한 장문의 편지를 서울경제신문에 보내왔다. 그는 20년이 넘도록 일가친척을 빚의 굴레에서 허덕이게 한 연대보증의 실태를 바로잡아달라고 읍소했다.

김씨는 "죽을 때까지 연대보증의 굴레에서 벗어날 수는 없는 걸까요"라는 긴 한탄으로 편지를 시작했다. 사연은 이렇다.

김씨의 친형 고(故) 김형수(가명)씨는 1980년대 후반 전라도에서 식품가공 공장을 설립해 운영했다. 김형수씨는 사업체를 경영하며 기술보증기금(7,000만원)과 신용보증기금(4억5,000만원)에서 보증서를 받아 시중은행에서 모두 5억원이 조금 넘는 운영자금을 빌려 쓰고 있었던 상태다. 기보와 신보는 김씨에게 보증서를 발급해주며 김씨의 사업체에 이사로 등재돼 있던 김형수씨의 부인과 친동생 김태수씨, 김형수씨 친척 등 모두 4명을 '단순연대보증인'으로 설정했다.

이들 등기이사 4명은 사실상 경영에는 관여하지 않고 명의만 빌려준 사람들로 실제 직업은 전업주부와 농부ㆍ봉급생활자 등이었다. 그러다 1991년 김형수씨의 사업체가 부도를 맞으며 연대보증인 4인의 삶을 짓밟은 연대보증 20년의 악몽이 시작됐다.

사업주였던 김형수씨는 채무독촉에 시달리다 못해 행적을 감춰버렸고 김형수씨의 주택과 선산ㆍ공장부지 등이 모두 경매로 처분됐다. 김형수씨가 신보와 기보에서 빌려 쓴 자금의 보증을 섰던 연대보증인 4명에게도 빚 상환압박이 가해졌다. 신보와 기보는 4명의 단순보증인에게 5억원이 넘는 채무를 N분의1로 나눠 갚으라고 요구했다.

일반 월급쟁이 봉급이 100만원이 채 안 되던 시절, 김태수씨는 단숨에 친형이 갚지 못한 빚 1억2,000만원과 연 20%가 넘는 연체이자를 감당해야 했다.

"당시는 수도권 외곽의 공장에서 근무하며 70만원 정도의 봉급을 받던 시절이라 네 가족이 먹고 살기도 빠듯한 때였습니다. 그런데 어느 날 갑자기 신보와 기보에서 연체이자만 다달이 200만원을 내라고 독촉해왔어요. 눈앞이 캄캄하다는 것이 어떤 의미인지 실감했습니다."

사정은 김태수씨 외에 다른 연대보증인들도 크게 다르지 않았다. 살던 집이 가압류되고 주변에서 돈을 빌려도 매월 연체이자조차 내지 못해 빚에 쫓기는 고단한 삶의 연속이었다.

팍팍한 살림살이로 마음의 여유마저 사라지자 서로에 대한 원망만 쌓였다. 1년에 한번 일가친척이 모이는 명절은 멱살잡이와 고성이 오가는 싸움판으로 변질되기 일쑤였다. 결국 친척들 간에 얼굴조차 보지 않고 남남처럼 지내온 세월이 수십 년.

정말 '돈이 원수'였다.

살던 집을 팔고 전세를 월세로 돌려가면서까지 10년 동안 빚 갚기에 매달려온 보증인 4명은 2001년 비로소 빚의 굴레에서 벗어날 수 있을 것이라는 가느다란 희망을 품었다. 민법상 채권 소멸시효가 10년이라는 얘기를 들었던 터였다. 하지만 이내 희망은 절망으로 바뀌었다.

신보가 법원에 채권소멸시효 연장을 청구해 채권 유효기간이 10년 더 연장된 것이다.

'엎친 데 덮친 격'으로 2001년 민법이 일부 개정돼 연대보증채무자들도 은행연합회에 채무불이행자로 등재되기 시작했다.

10년이라는 인생의 소중한 부분을 빚 상환과 맞바꿨던 연대보증채무자 4인도 고스란히 채무불이행자가 됐다.

김태수씨는 "갑자기 신용카드 사용이 중단되고 은행에서 대출 받은 신용대출 2,000만원도 당장 상환하라고 통보해왔다"며 "그때는 정말 죽고 싶다는 생각밖에 없었다"고 당시를 회상했다.

이제는 60대에 접어든 연대보증인 4명. 주채무자였던 김형수씨는 2년 전에 고인이 됐다. 하지만 연대보증인 4명은 아직도 신보의 원금과 연체이자 상환 독촉을 받고 있다. 벌써 20년째다. 하지만 이제는 이자를 낼 여력도 없다. 하루하루 입에 풀칠하기도 버거운 살림살이다.

김태수씨도 한 때 재기를 꿈꿨던 적이 있다. 하지만 이제는 너무 멀리 와버린 것 같다고 말한다.

"아내한테 5년 전쯤엔가 빚을 다 청산하면 봉고차를 한대 사서 전국여행을 해보자고 약속했어요. 평생 빚에 허우적대며 살다 보니 아내와 여행 한번 가본 적이 없더라고요. 그런데 이제는 그 작은 꿈마저 포기해버횟윱求? 다만 제 사연이 세상이 널리 알려져 더 이상 연대보증의 폐해 때문에 고통 받는 사람들이 생기지 않기를 바랄 뿐이에요."

김태수씨의 사연은 국내 금융시장에서 연대보증제도의 폐해가 얼마나 뿌리 깊은지를 적나라하게 보여준다. '보증을 잘못 서면 3대가 망한다'는 잘못된 관습이 여전히 우리 사회에 살아 있음을 상징적으로 얘기한다.

금융권은 연대보증제도가 채무자들의 모럴해저드(도덕적 해이)를 방지한다는 논리를 표면에 내세웠지만 실상은 손쉬운 채권회수를 위해 연대보증제도의 부작용을 애써 외면해왔고 금융당국의 수술에도 불구하고 이 같은 현실은 살아남아 있는 셈이다.

이유미기자 yium@sed.co.kr

하지만 일반 서민금융에 독버섯처럼 자라고 있는 연대보증의 폐해는 끈질기고 집요했다. 심지어 경영에 관여하지도 않고 사업주에게 명의만 빌려준 친인척들이 사업주가 사망한 후에도 무려 20년이 넘도록 연대보증의 사슬 때문에 원리금 상환독촉을 받는 구시대적 행태도 버젓이 벌어지는 것으로 파악됐다.

김씨는 "죽을 때까지 연대보증의 굴레에서 벗어날 수는 없는 걸까요"라는 긴 한탄으로 편지를 시작했다. 사연은 이렇다.

김씨의 친형 고(故) 김형수(가명)씨는 1980년대 후반 전라도에서 식품가공 공장을 설립해 운영했다. 김형수씨는 사업체를 경영하며 기술보증기금(7,000만원)과 신용보증기금(4억5,000만원)에서 보증서를 받아 시중은행에서 모두 5억원이 조금 넘는 운영자금을 빌려 쓰고 있었던 상태다. 기보와 신보는 김씨에게 보증서를 발급해주며 김씨의 사업체에 이사로 등재돼 있던 김형수씨의 부인과 친동생 김태수씨, 김형수씨 친척 등 모두 4명을 '단순연대보증인'으로 설정했다.

이들 등기이사 4명은 사실상 경영에는 관여하지 않고 명의만 빌려준 사람들로 실제 직업은 전업주부와 농부ㆍ봉급생활자 등이었다. 그러다 1991년 김형수씨의 사업체가 부도를 맞으며 연대보증인 4인의 삶을 짓밟은 연대보증 20년의 악몽이 시작됐다.

사업주였던 김형수씨는 채무독촉에 시달리다 못해 행적을 감춰버렸고 김형수씨의 주택과 선산ㆍ공장부지 등이 모두 경매로 처분됐다. 김형수씨가 신보와 기보에서 빌려 쓴 자금의 보증을 섰던 연대보증인 4명에게도 빚 상환압박이 가해졌다. 신보와 기보는 4명의 단순보증인에게 5억원이 넘는 채무를 N분의1로 나눠 갚으라고 요구했다.

일반 월급쟁이 봉급이 100만원이 채 안 되던 시절, 김태수씨는 단숨에 친형이 갚지 못한 빚 1억2,000만원과 연 20%가 넘는 연체이자를 감당해야 했다.

"당시는 수도권 외곽의 공장에서 근무하며 70만원 정도의 봉급을 받던 시절이라 네 가족이 먹고 살기도 빠듯한 때였습니다. 그런데 어느 날 갑자기 신보와 기보에서 연체이자만 다달이 200만원을 내라고 독촉해왔어요. 눈앞이 캄캄하다는 것이 어떤 의미인지 실감했습니다."

사정은 김태수씨 외에 다른 연대보증인들도 크게 다르지 않았다. 살던 집이 가압류되고 주변에서 돈을 빌려도 매월 연체이자조차 내지 못해 빚에 쫓기는 고단한 삶의 연속이었다.

팍팍한 살림살이로 마음의 여유마저 사라지자 서로에 대한 원망만 쌓였다. 1년에 한번 일가친척이 모이는 명절은 멱살잡이와 고성이 오가는 싸움판으로 변질되기 일쑤였다. 결국 친척들 간에 얼굴조차 보지 않고 남남처럼 지내온 세월이 수십 년.

정말 '돈이 원수'였다.

살던 집을 팔고 전세를 월세로 돌려가면서까지 10년 동안 빚 갚기에 매달려온 보증인 4명은 2001년 비로소 빚의 굴레에서 벗어날 수 있을 것이라는 가느다란 희망을 품었다. 민법상 채권 소멸시효가 10년이라는 얘기를 들었던 터였다. 하지만 이내 희망은 절망으로 바뀌었다.

신보가 법원에 채권소멸시효 연장을 청구해 채권 유효기간이 10년 더 연장된 것이다.

'엎친 데 덮친 격'으로 2001년 민법이 일부 개정돼 연대보증채무자들도 은행연합회에 채무불이행자로 등재되기 시작했다.

10년이라는 인생의 소중한 부분을 빚 상환과 맞바꿨던 연대보증채무자 4인도 고스란히 채무불이행자가 됐다.

김태수씨는 "갑자기 신용카드 사용이 중단되고 은행에서 대출 받은 신용대출 2,000만원도 당장 상환하라고 통보해왔다"며 "그때는 정말 죽고 싶다는 생각밖에 없었다"고 당시를 회상했다.

이제는 60대에 접어든 연대보증인 4명. 주채무자였던 김형수씨는 2년 전에 고인이 됐다. 하지만 연대보증인 4명은 아직도 신보의 원금과 연체이자 상환 독촉을 받고 있다. 벌써 20년째다. 하지만 이제는 이자를 낼 여력도 없다. 하루하루 입에 풀칠하기도 버거운 살림살이다.

김태수씨도 한 때 재기를 꿈꿨던 적이 있다. 하지만 이제는 너무 멀리 와버린 것 같다고 말한다.

"아내한테 5년 전쯤엔가 빚을 다 청산하면 봉고차를 한대 사서 전국여행을 해보자고 약속했어요. 평생 빚에 허우적대며 살다 보니 아내와 여행 한번 가본 적이 없더라고요. 그런데 이제는 그 작은 꿈마저 포기해버횟윱求? 다만 제 사연이 세상이 널리 알려져 더 이상 연대보증의 폐해 때문에 고통 받는 사람들이 생기지 않기를 바랄 뿐이에요."

김태수씨의 사연은 국내 금융시장에서 연대보증제도의 폐해가 얼마나 뿌리 깊은지를 적나라하게 보여준다. '보증을 잘못 서면 3대가 망한다'는 잘못된 관습이 여전히 우리 사회에 살아 있음을 상징적으로 얘기한다.

금융권은 연대보증제도가 채무자들의 모럴해저드(도덕적 해이)를 방지한다는 논리를 표면에 내세웠지만 실상은 손쉬운 채권회수를 위해 연대보증제도의 부작용을 애써 외면해왔고 금융당국의 수술에도 불구하고 이 같은 현실은 살아남아 있는 셈이다.

이유미기자 yium@sed.co.kr

'생활정보-민형사, 취업 > 생활정보' 카테고리의 다른 글

| 친권회복을 기각한 사례 (0) | 2012.09.06 |

|---|---|

| 서울시, 9월부터 온?오프 '민생침해 무료법률 상담서비스' (0) | 2012.09.05 |

| 신나는 방학, 서울시 체험학습 프로그램과 함께 (0) | 2012.08.01 |

| 사찰로 가는 도로를 거치지 않고는 리조트로 갈 수 없는 상황에서 그 도로상에 매표소를 이전하여 여행객들로부터 관람료의 징수는 불법-서울중앙지법 (0) | 2012.07.26 |

| 정육식당에서 정육 매출에 대하여 부가가치세를 부과한 처분을 취소한 사례 - 춘천지 (0) | 2012.07.26 |